CASE:Twenty

第一幕

時は弘安、世に言う「元寇・弘安の役」があり、国を挙げての防衛戦から少し、

西暦で言うところの1280年代半ば…時は鎌倉の終盤に差し掛かり、北条の世。

承久の乱(1221)のあと、朝廷の権威はそれなりにあっても、もはや幕府には敵わず、

皇位継承にも幕府の思惑が絡んできた。

そして、南北朝の先駆けにも当たる時代に差し掛かっていた。

そんな頃である。

ある夜、宮中に激震が走る。

「鵺だ!」

宮中の番や兵が駆けつけるが、しかしこの頃の鵺と言えば魔でも上の方、とてもではないが

只の人間が敵う相手ではない。

「陛下! 陛下をお守りするのだ!」

内裏の寝所近く、何が目的かも判らないが宮中に直接現れ、そして友好的とは到底思えない

傍若無人さで立ち向かう者をなぎ倒していた時だ。

「祓いの者は如何にせん?」

寝所から若い男の声、時の天皇である。

「鵺はまだ現れまして間もなく、こちらへ急ぎ参じるものかと…どうか今しばらく…!」

「何のこの私に恨みがあろうというのか、何の巡り合わせだというのだろう」

「測りかねます…しかし話して通じる相手にも御座ありませぬ!」

いよいよ鵺は武士を幾人か血祭りに上げ、真っ直ぐ寝所に向かう、矢張り狙いはそうなのか!

その時、塀の向こうから物凄い勢いで飛び込み、鵺に一撃を与えよろめかせ、庭に立つ者。

着物に袴履きのその姿。

『汝(いまし)、何者ぞ』

「日ノ本に仇為す者を祓う」

『ふん、陰陽の手の者では無い、古く君に仕えた者の末裔か』

そこへ現れた「祓い」は、スッと立ち上がり、太刀に手を掛け

「うるせぇや、先ず言いたいことがあるならさっさと言いやがれ、察するに大和の流れじゃあないが

例え汝(い)が元は君の筋だとしても容赦はしねぇよ」

『いかにも吾(あ)た名は大和にあらず、その名の下に滅ぼされた恨みよ!』

鵺の物凄い虎の腕の一振りにその「祓い」は青い光を纏ってその身を守ったようであるが、

塀まで吹き飛ばされそれを崩す勢い、塗り固めた塀が土煙を上げる。

『ハハハ! 口ほどにもない! 思い知れ吾が恨み!』

鵺が向き直ろうとしたその時、祓いが激突した塀の土煙から声がした

「おいおい…なに勝った気でいるんだよ、俺はまだ傷一つ負っちゃいないぜ」

立ち上がり、鵺の見えるところまで戻るその姿、確かに服は多少傷んでいるが、腕には傷一つない。

『強がりを言うな、緑の光りを持つ者にも及ばぬ、赤の光りを持つ者にも及ばぬ、

吾が一振りに吹き飛ばされる弱さで何をほざく!』

「祓い」はそれを聞くと笑い出した

「ハッハッハ! 暢気なモンだな、ま、確かに四條院の血ほど手広くは防げないし

天野の血ほど堅強でもないのは認めるが…俺の守りは守りだけじゃあないんだ、

お前のその腕、見ろよ」

鵺が祓いへ殴りかかったその手を見ると、爪がごっそりと削ぎ落とされていた!

『おおお…おおおお!』

驚愕する鵺、その瞬間「祓い」はその胸元まで迫っており青い光を纏った掌(てのひら)で鵺を一撃した!

もう一度蹌踉(よろ)めかされそうになり、

堪えたた鵺の斜め上に今まさに斬り掛からんとする「祓い」!

咄嗟に爪の無事なもう片手でその刀を受け止めると、爪も幾らか持って行かれるが、

「祓い」の持つ刀も割れた!

ニヤリとする鵺、しかし…!

「俺の刀も天野の荒ぶるような祓いは乗っていない…だが…武器が折れれば終わりでもない!

勝ったと思ったお前の気の緩みさ!」

失った切っ先を含めた刃全体が祓いを帯び、鵺は真っ二つにされた上、

「祓い」が往復で平手打ちをするようにその青い光で浄化されていった。

「祓い」は寝所に向け片膝を落とし頭を下げる。

「お騒がせを致しました」

「其(そ)の方、聞いた祓いとは毛色も違うようであるが、

なんと私とそう変わらぬ年のように在る、祓いの血筋には違いなかろうが名を何と申す」

少しだけ顔を上げた「祓い」は言った。

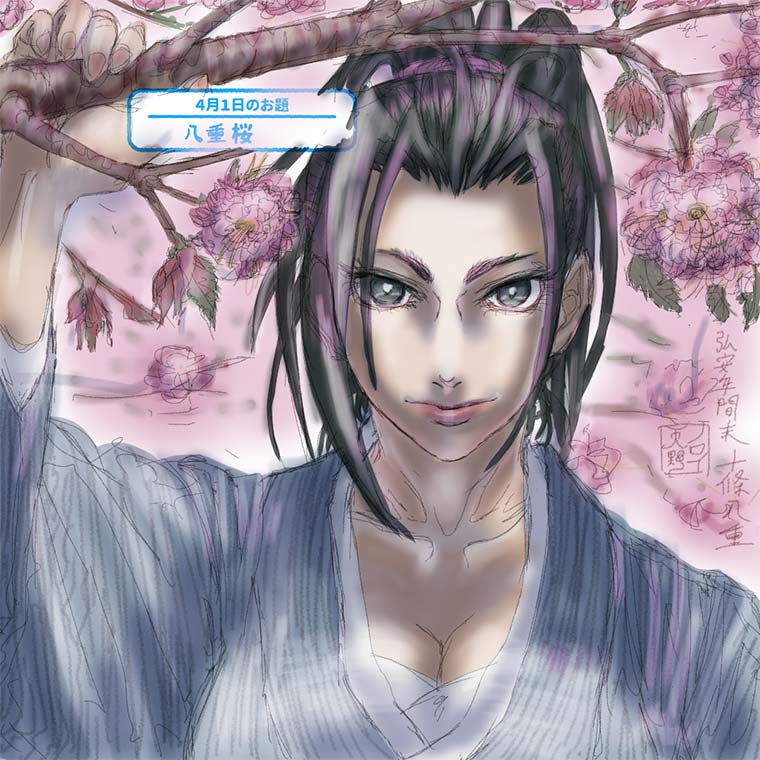

「十条八重、つい先日独り立ちをしたばかりの若輩に御座います」

「何の、私もそう年は変わらぬ、怪我はないか、刀は折れたようであるが、

もし何であらばかわりをつかわそう」

「畏れ多く御座在ります、しかし刀には当てがありますゆえ、

お心遣いのみ戴き候(さもろう)」

「ほう、刀師(かたなし)に当たりがあると、それは…」

「それは申し上げられません、其の刀派は誰にも与さぬ、そして誰にも与するを旨とし、

誰ぞに召し抱えられることもなく在る者に御座いますゆえ、

如何に陛下の問いにも応えられません」

「なるほど…世が世だ、それも致し方の無い事であろう、判った、十条の者であるな?

ここ数代に祓いが出て居らぬようであるが、その十条で良いのであるな?」

八重と名乗った祓いはもう一度頭を下げ

「はい」

「中々に逞しい姿であった、しかし八重とはまた女のような」

「女です」

「は?」

「この体躯にこの形(なり)ですが、女に御座在ります」

「なんとも…、いや、なるほど天野の者であるならままあるゆえ、気を悪くせぬよう」

八重は幾らかそのまま後ずさり、自らが吹き飛んだ際に半壊した塀まで来ると立ち上がり、

最敬礼の後飛び退り、その姿を消した、そしてその塀は直っていた。

「しかし何と言う益荒(ますら)振り、間違えてしもうたが私は悪くないな?」

武士に問うと、そのものも

「は…はっ! 彼の者言葉遣いも荒れておりましたゆえ、某(それがし)もてっきり…」

「うん、しかしなるほど、綺麗な仕事をする」

確かに余り大きく動き回らず、鵺が暴れたところ以外は殆ど荒れていない庭に静けさが戻る。

◆

「八重様、また刀を折られたのですか!?」

あれから幾日か、まだ正確な地図など望めないこの頃、

只そこは山間に開いた鉱山に刀工が集まった所。

刀工達が「またいつものか」という感じで苦笑しつつ自らの作業に打ち込む。

その頭の一人娘が来たと思えば売った刀を折って戻ってくる事に反射的に声が出た。

「悪いな…w 報酬は出ているからまた一つ宜しく頼むよ」

鎌倉時代のこの頃、武家政治が表立ってきて軍事国家たる向きで作刀も盛んであったが、

まだその一振りは高く、少し時代が下っても千文…現在の価値にして八十万は下らない、

美術品や競技としてではなく、実際に戦って使うのだから馬鹿にならない出費である。

そこへ頭(かしら)がやって来て

「まぁまぁ…どれ…刀を見せてくれ…

「もしかしたら」こちらの作りが甘かったのかも知れない」

八重が差し出す折れた刀身と刀を頭の娘が受け取りぷんすかとしつつ父に見せる。

八重は座りやすいところを探し、腰掛けながら

「頭に何の落ち度もないよ、いい刀だった、ただ俺の相手は生きた人でなく霊や魔だからな」

「その上口も悪いと来ています、

八重様も年頃の女でありますゆえもう少し言葉遣いをですね…!」

刀鍛冶の娘、別にこの刀工集団は名が欲しい訳でもなく、ただ世の需要を満たすのを本分に

無銘を旨とした実用品作刀の集団であった、そういう訳で特に社会的身分が高い訳でもなく

更に言えば裏の稼業とは言え祓いは立派な公務なのだから八重の方が名前を使う事も多いし

身分という意味では八重の方が遙かに上、或いは別格であったのだがとかくこの娘、

そんな物は意に介さぬとせっかく父や刀工の作った刀を

祓いの度に折って参じる八重に厳しかった。

年の頃は八重と同じ、十五・六である。

八重も八重で怒ればそれまでなのだろうに、また娘の説教を大人しく聞いた。

頭は刃こぼれや折れ口などを細かく吟味し

「うん…出来は悪くない…、しかし八重殿の力量には合わぬようだな」

娘の説教を受けながらもその呟きを聞き止めた八重が

「一応免許皆伝なんだが、腕はまだまだかな」

「そこまでは判らないが…

八重殿の戦い方や気風にはあり触れた太刀の型は合わないのかもな」

流石に父は「ただ折った」ではなく細かく原因を見極めようとしている、

娘はわき上がる怒りを飲み込み、父の言葉に耳を傾けた。

「俺がこんな体躯だからなぁ…もう少し刃渡りのあるヤツないかな?」

八重は六尺近い長身に女とは言え小さい頃から鍛えたのだろう、体格も肉付きも良く

流石に鍛えた男ほどではないが、女としては可成り逞しい。

まだ成人して間もない十六と言うこともあり、体は出来上がっていない事もあり、

どこか幼いというか少女らしい面影もある物の、矢張り逞しい。

「うん…確かにその体躯では並の太刀が脇差しに近くなる…よし…、

これを持って行きなさい」

仕上げて納品を待つばかりの刀の中から、

頭は柄の長い大太刀の中でもまだ小振りなものを選び八重に渡すのだが、娘はそれに仰天し

「それは東国の御家人様の品ですよ!? 良いのですか!?」

「良いよ、なにぶん最近になって流行りだしたモノだから納得行くのが出来なかった

とでも言えばいい、実際、試しはしたが本当にそれでいいのかと思うし…」

そこへ八重が

「だよなぁ…刃渡りは三尺ちょい…

柄から柄の長さにしてもこれの役目は槍か薙刀だろうと思うね、

だが俺の体にはちょいと柄は長いがいいかもしれねぇ、有り難く拝領するぜ」

八重が一礼すると、頭は頷くのだが、娘には納得が行かないらしく

「でも代わりは? 今からですか?」

「なに、確か誰か作っていたはずだ、順番を変えるだけだよ…八重殿、

今何か他に要望はあるかな?」

八重は誰も居ない方向に向いて少し構えから刀に手を掛ける仕草を数度繰り返し

「やっぱり柄が長すぎかなぁ、刃渡りについてはちょいと実際に戦ってみないことにはなぁ」

「よし、長大な刀も八重殿に合わせ作るならまだ甲斐もある、

それも幾月持つかと言ったところだろう? 次を用意してみるよ」

「済まねぇなぁ…「これ」と馴染む刀になればもう少しはと思うんだが、まだ自信ネェや」

そこへ娘が

「ではその八重様用の刀、私が打ちます!」

一瞬工房内の手が止まるも、刀工達は次の瞬間には作業に戻る。

「え…娘さん、あんた刀作れるのかい?」

ひたすら意外そうな八重の言葉に頭はやや苦笑に近いながらも微笑んで

「この子は小さい頃から現場が好きでな、

ウチのが逝くまで確かにこの子には一通り教えたよ」

そこへ刀工の一人が

「なかなか筋もいいんでやすよ! ただやっぱりここは大勢が鉄掘ったり

玉鋼にしたり、こうやって刀作ってるむさ苦しい所だからさ、誰かが飯作ったり

色々しなくちゃなんねぇんでやすよ!」

頭が苦笑は崩さず

「まぁ…飯炊きなんて出来るのも限られているんで、抜けられるとちょっと困るんだが…」

しかし娘は強い表情で

「父様や職人さん達みんなの仕事をそうポキポキ折られてはたまりません!

私も腕はまだ未熟ですが、そう言う意味でなら八重さんの望みを聞き入れつつ

私の作る刀にも合わせてみてください!」

確かに、一般的な剣術は身につけているモノの「自分に合った戦い方」という意味では

まだまだ未熟者を痛感していた八重、少し考えたあと

「じゃあいい料理人連れてくるよ、丁度当てがあるんだ、前から言ってるが皆肉食え肉、

たまたまやってきたモノたまに食うくらいじゃこの暑っ苦しい中、体持たねぇぞ?」

頭が片眉を上げ

「料理人?」

「ああ、もう滅んじまったが南宋から渡ってきたいい腕のがいるんだ、

ところが都とかそういう所じゃあ肉食(にくじき)が疎まれがちでさ、やりにくいって

今は半ば調理法とか調味料とかの紹介とか先生とかそういうのやってるんだ。

熟々暮れても明けても料理に勤しんでいた頃を懐かしがっていてさぁ」

「なるほど、ここなら思う存分…それ以上に必要かもしれないなぁ」

娘が渡りに船な筈のその提言に

「でも…財をなすには余り向いた場所でもないですよ?」

「食って行けるくらいならそれでいいってさ、俺…というか祓いの家系だと

肉でも何でも食えるモンなら何でも来いだから歓迎されるんだ」

「祓いの家系で召し抱えることは考えませんでしたの?」

「考えちゃ居たんだが、祓いって言ったってどっかに固まってる訳じゃないからな

増して十条家では近隣に俺一人って有様だし」

「なるほど…」

頭はウンと頷き

「では…頼まれてくれるかな」

◆

そしてまた少し日は経つ、都のどこかに花街がある…

とはいえこの時期まだキチンとした公娼制度はなく需要のままに存在していた「どこか」

その一つ、割と大きな一軒「一戦交えた」八重と、一人の遊女が床で

「浙江(せっこう)さん引き抜いたってのはアンタだったのかい、こらこの辺りも

しばらくは料理の質も落ちるねェ」

「まぁまぁ、姐さんが心配しなくてもあン人だってもう十年以上こっちにいるんだ

彼の弟子や孫弟子もそろ本気出すだろうさ」

「そうだといいんだがねェ…それにしても、アタシも年かねェ、

アンタの攻めに耐えきれなくなってきたよ、やれやれ」

「まだ三十路前だって言うじゃないか、まだまださ」

「世間的にゃァアタシはとっくに旬を過ぎてるさ、ま、こういう商売、

嫌いじゃないのが幸いしてしっかり稼がせて貰ってるけどねェ、アンタからもさ」

「悪いね、色々手ほどきして貰ってさ」

「何年前だっけね、たまたま見掛けた時に「あ、この子アタシに気があるな」とは思ったが

まァまさか女だったとはねぇ、とはいえ、そんなのこういうとこじゃ世間様よりは

珍しかないからさ、身請け云々抜きに受け入れちまったけど」

「刀工頭の娘にも言われたよ、言葉遣いが酷すぎるって…w」

「見た目もさ、確かに女なんだがどこか雄々しいんだよ、格好がそうだってのもあるけど

祓いのあの…アンタの師匠のじいさんと婆さん、元気かい?」

「婆さんは亡くなったよ、でも還暦は越えてたから、祓いの中じゃあ大往生に近い

ジジイは相変わらず元気さ、婆さんが死んだ時には流石に落ち込んでたけど」

「おや、そうかい、アンタに取っちゃ辛い話だろう、悪かったね」

「還暦なんて今も言ったが祓いじゃ大往生の年だから、お疲れ様って気持ちの方がでかいよ

二人の伝手って言ったら同年代かそれ以上だし、子供ン頃から随分祓いの死は見てきた

気にしなさんな、でも姐さんは優しいな」

「優しいって言うかね、悼む気持ちくらいは忘れないでおきたくてさ」

「そうだよな、俺は祓いだから、そこが一番大事なんだが時折忘れそうになるよ」

「アンタの場合、生死を分ける戦いだろ、そりゃあ事情も違うさ」

「悼む気持ちとは違うが、姐さんには何年も付き合って貰って悪いね」

「いいさ、代わりにアンタはアタシ含めた店の子の病苦も診てくれてる、

店としても助かってるだろうさ」

「生まれ持ってのサガって奴なのかどうあっても女好きの女って立ち位置は崩れねぇ、

ったぁいえ、そうなると中々相手にもなぁ…もうしばらく付き合って貰いたいんだが」

「もう少しの間はいいけどさ、流石にアタシも三十路になった頃には勘弁しておくれよ

そろ、独り立ちもしたいところだし」

八重は身を起こし「姐さん」を見つめながら

「それは初耳だな、都のどこか?」

「いんや、まだはっきりとは決めてないんだ、相模の辺りも開けてきてるようだし、

そっち方面もいいかなって思ってるくらいさ」

「へぇ…いや、俺もさ、お内裏様から京と鎌倉の辺りを広く方々の手助けに回れって

勅命受けててさ、もし姐さんがあの辺に行っても全く縁が切れる訳じゃあないっぽいな」

姐さんは八重の頬に手を当て、さするようにしながら

「そらいいねぇ、なんでまたあっちかって言うとさ…陸奥とかとんでもなく遠い北国から

こっちに売られてくる子とかもいるんだよね、売られるのはしょうがないにしても

もう少し近場に受け皿があっても…くらいのことなんだ」

八重はその姐さんの手を取り、口付けながら

「やっぱり姐さんは優しいよ、俺が目を付けただけはある」

「言ってくれるじゃあ無いのさw

でも今日の激しさ、アタシに向けた物だけじゃあなさそうだったけど他に思い人が?」

八重はそう言われてしまうと顔に出た、少し赤らんだ。

姐さんは笑いながら

「別にアタシと添い遂げる積もりなんてなくていいし、アタシも生きるか死ぬか

ひたすら帰りを待ち続けるなんて生活は真っ平御免さ、そんなことは最初の日から

お互い判っていた事じゃあないか、聞かせておくれよ、それはどんな子だい?」

◆

「オレの唯一の失敗はお前に言葉遣いをキチンと教えられなかったことだな…」

京近傍のどこか、囲炉裏を囲んで大きな腕に雑穀と玄米が山盛りのご飯と、付近で採れる

野菜や山菜そして魚や獸や鳥肉を煮込んだ汁、量だけを見れば物凄いが中身は非常に質素な

食事をしながら、老人は向かいでそれらを美味そうに食べる八重に言った。

「いいじゃねぇか、ばあさまだって口やかましくは言わなかったし」

漬物を一口頬張り、また大量の飯を掻き込む八重。

「独り立ちの始めに魔を一人で倒せとは言った物の、まさかそれが宮中ともなるとなぁ」

「ちぃとは気を遣ったぜ、年が近いからなのかそっちの方が気になってたようだ、

別に咎がある訳でも無く京と鎌倉を結ぶ一帯の応援って命を受けた訳だし、いいだろ」

「確かに今のお内裏様はお前とほぼ同じだなぁ…しかし…志津子ももう少しこう…」

「ばあさまはちゃんと俺に色々教養を授けてくださったぜ、ただ実際に動いて戦うとなると

そんな言葉遣いがどうのと言っていられない事も多いしな」

老人は渋い顔色で

「この天野稚彦(わけひこ)、矢張り一生の不覚であった…」

八重は稚彦の椀に汁をたっぷり注いで渡しながら

「そうジメジメすんなって、俺もまだ独り立ちして間もない訳だし、

も少し大人になればどうにかなるかもしれないぜ?」

椀は受け取り頬張りつつも

「あのなぁ、志津子がまだ一緒ならもうちょっとそれらしく育てられたんだ

オレだって四條院の志津子を失ってしまってはそう長くは持つまいよ、

あー、お前は本当に武道や教養・詞に祓いだけなら随一じゃろーが」

「心配してることは判るよ、済まねぇな、それこそこれも甘えなのかもしれねぇ、

独り立ちして幾年か…二十歳を過ぎる頃には方々でお偉いさんと話す機会も増えるだろ、

いつまでもそこで暗くなってンなよ」

「甘えか…確かに十条にはもう祓いを育てる伝えも何もない、お前には小さい頃から

少し厳しいくらいに育ててしまったが、それでもオレに甘えてるのか」

「小せぇ頃から気になってた有象無象がなんなのか、それをどうすればいいのか

厳しくたってジジイもばあさまも恩人だよ、俺にとってはな」

そう聞いてしまうと稚彦も悪い気はしない、二人の子供達はとっくに独立したが

そう言う意味では最後の弟子でもあり最後の子供でもあった。

「…それにしてもなんだって志津子はばあさまでオレがジジイなんだよ」

「畏まられるのもイヤだって、自分の子のように厳しくするとか言って実際厳しく

容赦なく悪口雑言垂れてくれた相手に「じいさま」なんて呼べるかよ」

分け隔てなく、そう言う意味では思いは通じていたのだが通じすぎたと言う訳だ。

稚彦は苦笑し

「それもそーか」

「そーだよ…さて、ごっそさんだ、洗いモンあるかい?」

「待て、今食い切る」

老人とは思えない健啖さで飯と汁をかっ食らう稚彦に今度は八重が苦笑した。

◇

「そういや…随分な刀持ってんだな、どうした?」

洗い物も何も終わり、寝支度をする八重がその稚彦の疑問を受けて

「ああ…刀の頭のトコでさ、使ってみろって」

「太刀では足りンか? ああ、いや、それだけデカくなっちゃ確かに足りねぇな」

「とはいえ、これも間に合わせでさ、薙刀と太刀の間見てーなもんだし、

柄が長そうだって事以外は使ってみねーと判んねぇなぁ」

「うーん、お前にはオレの知る限りの武術は教えたが…その辺りになったらお前が

自分で積んでいくしかねぇな」

「天野稚彦と四條院志津子の弟子としてでなく、祓い人十条八重として積んでくさ」

「そうか」

「そうさ、お休み」

「うん」

まだ体ばかりはデカい小娘みたいなモンなのに、どうして中々大人になろうとしている。

やっぱりあとは言葉遣いか、しかしそればっかりは自分ではどうにもならない、

稚彦は苦笑し、寝た。

◆

やれ東に鬼が出た、西に怨霊が、八重はそのたびにその気配を察知し、

被害が大きくならぬうちに豪快且つ、余り戦場を荒らさない仕事ぶりが綺麗であり、

塩や調味料くらいは欲するが自分で食べる物は自分で獲るとばかりに刀や弓で獲物を狩り、

食べられそうな菜なども取り尽くさない程度には多く取ってきて

現場近所の台所を拝借してはそれを美味そうに食べる。

雄々しくべらぼうに強いのに、どこか嫋(たお)やかで繊細な仕事をする八重、

言葉遣いが荒いと言うことは逆を言えばとても気さくであり、身分に余り分け隔てなく

(いや、流石に多少は気を遣うが)接しやすかった。

ちなみに鬼とはこの場合、負の心を抱いた人に取り憑き異形と化した魔の全般であり、

現代でそれを学問的に解き明かそうというような物では無い、

いや、そういう場合もあった。

そう言う時は双方で折り合いを付けさせるために奮闘することもある。

流れ着いた異人さん、と言う場合である。

血にはやらず何とか相手とコミュニケーションをとり、

付近の人々に理解を求めることもしばしば。

雄々しくありながらも繊細で、時には理知的に、冷静に問題を解き明かす。

静かに語る声は確かに低めながらも女性の声であるし、

良く見ると反物でぎゅうぎゅうに締め上げた胸はとてつもなく立派であり、

八重が禊ぎや温泉に浸かるところなどに出くわせば

結構な凸凹加減に驚かれることもしばしばであった。

「すまねぇ、とうとう折れちまった」

頭から賜った大太刀は今までより少し持ち、頭やその娘と頭を付き合わせ

一振り仕上げれば折るまで使い、その間にまた娘とああでもないこうでもないと

頭を付き合わせ、時には八重が相槌(本来の意味)を打ったりもした。

「何が足りないのでしょう、蔦ね聞く貴女様の仕事ぶりを聞く限り、

無茶な使い方をしては居ないようですが…」

大体試しに一振り打てば、その少し改良版を二振りくらい打っている間に一本目が折れる、

そういうパターンになっていた。

「んー…頑丈に、を頭に置いちゃダメなのかもなぁ、厚さも薄さも普通の太刀と

そう変わることなく、柔らかさと元に戻りやすさ、それでいて刃渡りだけ長くとか、

そういうのはワガママかなぁ」

「そうなりますと刃渡りに限度が出ます、作るには作れても、

ひるがえすだけでぐねぐね曲がって折りかねない…」

「そうだよなぁ…」

「それに八重様、五尺のモノは流石の貴女様でも無理があります」

「うん、確かに…間合いはいいんだが使うのにも少々骨が折れる、馬上ならともかく」

「貴女様にとって「最も良い」とまでは行かずとも、とりあえず長持ちするよう

私も色々試しましょう」

「俺もなるべくあちこちの刀工回って盗める術は盗んでくるわ」

「余り喜ばしくはないですが、確かに大太刀を専門かそれに近いくらいにしている

工房はあるでしょうから、知れるモノなら知りたいですね」

以上を刀を打ちながら会話する二人に周りも和む。

そんなところへすっかりこの工房の専任料理人として腕を振るう引き抜きの料理人、

菜・浙江(日本読みで、さい・せっこう)が現れ、

「十条さん、少々肉を頼まれてくれますか」

この男、年の頃は四十辺りながら、若々しかった。

精力的で、研究熱心で、料理を作ることに本当に命を燃やす人物、そういう職人気質がまた

こういう場所では馴染みやすかったのだが、何しろこの頃日本には一般に畜産業がない。

せいぜい鶏を飼っているくらいだ。

「ああ…、いいけど」

「構いませんよ、八重様、今丁度また火に入れようとしていたところでしたから」

「じゃあ、行ってくる」

「はい」

「菜さん、どの肉がいい?」

「豚が理想ですが、この国だと猪になりますか、少々下ごしらえが要りますが」

「判った」

八重は弓と矢を携え、工房を出て行った

娘は火加減と鋼の具合を見ながらも

「山も開いて何かその…獣を飼うこともした方がいいのかも知れませんね」

「いやいや、無いならないで構わない、

そこにある物で美味しいモノを作る、それがいいんです」

実際日本風の(と言うほどこの頃はまだ確立していないが)味付けで好みに合うように

手を加えつつも、肉料理を禁忌に縛られずどう食べて貰うかに腐心していた彼の料理は

すこぶる評判が良く、工房内も以前に増して活気が出ていた。

「なぜ貴方様のような腕の立つ人を都は遊ばせておいたのか、判りません」

「仕方がありませんね、単純な「教え」というのではない、何かもっと深い…

そう、「ケガレ」というのですか?

そればっかりは立ち向かい出来ません」

「私達のような田舎のモノなら余り気にはしませんが…都ですものね」

「それに、人の多いところでは矢張り畜産が必要です、でも、形式的にこの国にも

残っては居ますが、あれも広い土地と良い草が沢山必要になります

山の多いこの国には、少々不向きと言えるでしょう」

「海を渡った向こうはそんなに広い平原があるのですか」

「はい、一日中馬で走り回れるような、元はまさにそういう騎馬民族の国ですよ」

「世界は広いんですね」

菜さんは娘の呟きに少し微笑み

「広さでは確かに、この国は小さい、でも、この国は大きい」

「?」

「ふふ、いいんです、私がそう思ったことです、

では十条さんが戻りましたら厨房の方へお願いします」

第一幕 閉

戻る 第二幕へ進む。