CASE:Twenty

第二幕

二年ほどが過ぎた。

元号はまだ弘安、日本は二度の外国からの国防の戦で疲弊していた。

安く大量の武具を求められたが、この頃にはまだ叶わず、

そしてまた国内でも不穏な空気がたち始めた。

幕府側にも、朝廷側にも、そして一般民達も。

戦争による爪痕とその方策について、意見が割れてきた時期でもある。

まだ「そう」と言う段階まで来ていないが、明らかに鎌倉幕府は弱体化の道を進み

後嵯峨上皇の後大覚寺統と持明院等に分かれ、今はそれを両方ずつで何とか回そう

と言う時期であるが、これが後に南北朝への布石になってしまう。

獣や鳥を沢山獲り、血抜きやわたぬきをして、八重は返り血などを祓うために

工房近くの湧き水と温泉で禊ぎと湯を楽しんでいた。

「ああ〜〜…タマラン、疲れも吹っ飛ぶ」

思わず漏れる言葉に娘がやって来た。

「ご一緒構いませんか?」

八重は後ろを向き、

「ああ、いいぜ」

「なぜ後ろを? 貴方も私も女ではありませぬか」

「そこが世の中難しいところでね、俺は世間様とはズレてる、俺以外の女の裸は

俺の目には毒なんだよ」

娘、余りピンとこないらしく

「何か事情があるのですね」

「ああ、アンタに不快な思いをさせる訳にはいかない」

「良く判りません…それにしてもこの脇の小屋…いつの間に…」

「俺が建てた、冬場も暖かいしちょいと休むにはいい場所なんでな」

「凄いですね、何処にでも住んでしまえるというのは」

「これと言った拠点を持たない祓いだからなぁ、こんな感じで方々に

小屋を作っては仮住まいにしているのさ」

「あの…ご家族は?」

「みんな存命だよ、兄姉、両親もその両親もね…ただ祓いじゃないからな、

普通に役人とその妻って感じで収まって行くんじゃないかな」

「そうなんですね、それで天野様と四條院様が」

「ああ、あの二人最後の弟子さ、もうばあさまは死んだし、ジジイもそろそろかなぁ」

「聞いたことはあります、還暦まで生きることなど滅多にないのだとか…矢張り戦いで?」

「そういうのが多いんだが、師匠の二人は安定して強かったことなんかもあって

還暦過ぎまで生きたんだよな、俺にとっちゃ師匠で、まぁもう一人の祖父と祖母だ」

「その割にはジジイなんて…」

「代わりに向こうも「オメー」とか「テメー」とかだからなw」

八重は温泉から出て自分の桶を置いている場所に座り、体を何か泡立てたモノで覆い、

ヘチマで軽くこすり、頭にも同様にしてどうもそれは汚れを落とすモノらしい。

「それはなんです? 洗うモノのようですが」

「ああ…草木の中には体の汚れや布の汚れを落とすモノもあってさ、ちょいとそれをね」

「肌や髪にいいのですか?」

「俺の体にはそれなりかな、使ってみるか?」

「興味…、あります」

振り向かぬまま桶を後ろにいるだろう娘に渡す。

受け取るために近寄った八重の逞しくも美しい体には余り目立たないが

傷が幾つもあって娘は息を呑んだ。

「俺はこういう世界で生きているんだよ、気にするなよ」

娘の間を読み取って八重は笑った。

「女の人なのに…なぜここまで」

「祓いには男も女もないよ、

戦い方なんかはそれぞれだから皆が皆こうじゃないけど、俺はな」

何かこう、娘には「勿体ない」という思いのほかに、何か妙に引き込まれる物も感じた。

◇

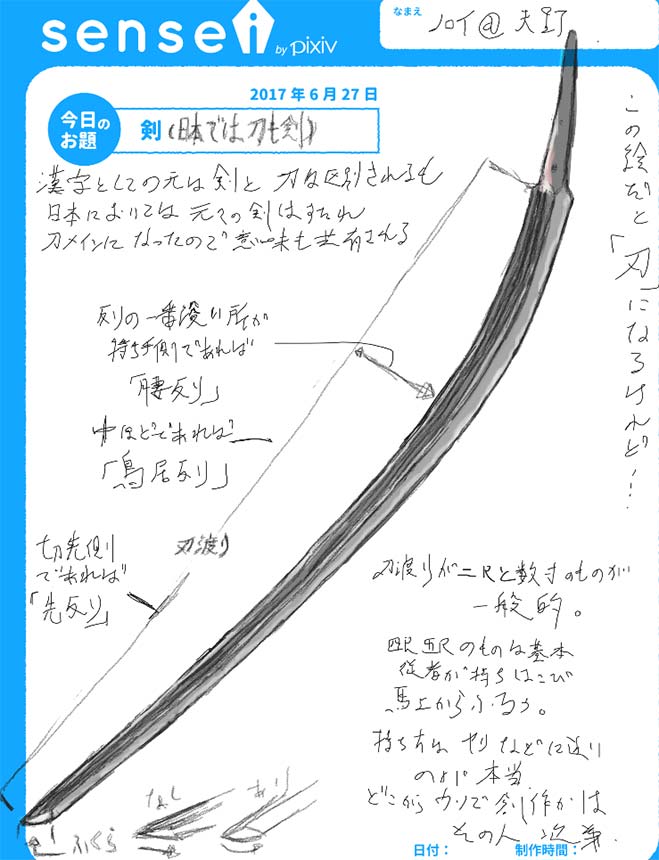

「刃渡りは四尺辺り…材料も大体固まりました…後は腰反りか、鳥居反りか先反りか…

実際に使ってみてどう思われます?」

八重はまた実際の構えから抜く動作を数度繰り返し、

「抜くには真ん中からの鳥居なんだが好みは腰反りなんだよなぁ」

「生死のかかった戦いで好みですか!?」

「娘さん、あんたも言っただろ? 自分の方にも合わせて見ろと。

だから…思わず大事にしたくなるような…何て言うかなぁ、俺の好みであんたが打った

そうなれば俺ももうなんかこう…自分の分け身とあんたの分け身の一緒になったモノを

持っているんだって、そう思える気もしてなぁ」

もう夜もだいぶ深くなっても二人は工房で打ち合わせをしていたのだが、

八重のその言葉を聞いた娘がちょっと赤らんだ。

八重がその様子に気がついて本気で気付かないようで

「…どうした?」

そこで娘が少しおかしそうに

「だって、八重様まるで刀が二人の子でもあるかのような物言いですものw」

指摘されて初めて八重は可成り直線な物言いをしたことに顔を赤らめた。

赤らんだ八重の表情は、娘には初めてだ。

「でも…そういう考えで作刀するのも良いかもしれませんね、私は八重様の専属ですから」

「…いやぁ…済まねぇ…、ついつい…」

「つい…?」

八重は夜の静まったほの明かりの工房に二人きり、という状況に少し酔って、

しくじった! という表情に右手で顔の右半分を覆う。

「忘れてくれ、迂闊だった」

娘は掘り下げたい気もしたが、八重の気持ちを重んじて

「判りました、では…四尺ほど…「ふくら」はつけて、「樋」は通し、チリは両方

腰反りと言うことは少し間合いの近い物打ちになりますね

後は細かく材料も製法もホンの少しの刀身も探って行きましょう」

「ああ…出来る手伝いは何でもする、材料が欲しければ調達してくる、どんな希少な物も

炭もいい物探して山ほど仕入れてくるよ」

この八重の情熱、単純に金を支払い、或いは物資の調達の対価、と言うことではない。

二人でそれを作り上げるのだという熱い心だった。

女の人を相手に、不思議だなと思いつつ、娘はその言葉を受け止め、

「蔦ね聞く方々の鋼…申し訳ありませんが、私は詳しいことまでは判りません、

ですから、そこは八重様にお任せ致します。

そしてあの…八重様、私は一女(いちめ)、一女に御座在りますよ」

「…いいのかい? 名前を俺に」

この当時、まだ呪術的な縛りというか信仰も根強く、公務などで名乗ったり

書面を認めることもある一部の人間しかその名を家族以外に伝えることは余りなかった。

人に名を知られると言うことは、今で言うマイナンバーを伝えるような行為であり、

これも禁忌の一つだった。

祓いの一面で見ると、詞に自分の名を載せる場合などにはその方が力も強く込められる。

とはいえ、祓いは公務でもあるので祓いの間ではそのような禁忌は元々薄かったたが…

「構いませんよw なにかこう…、知っていて欲しくて」

逆に言えば、自分の魂を捧げる、そう言うような意味合いでもあるのだ。

八重がキチンと固有名詞で知る公務ではない一般の人などまぁ居ない、

数年肌を合わせたあの「姐さん」の名ですら八重は知らない。

「一女…か、一人っ子だもんな」

「八重様は八番目だからですか?」

「そうなんだ…w でもそういうものだよな、俺だって公(おおやけ)とはいえ、

名のある宗教や学問じゃない、古い古い「祓い」って今じゃ裏稼業…

御大層な名前を授かるでもなく、幼名がそのまんまさ」

「そして八重様、一つ私からお願いがあります」

「なんだい?」

「今すぐとは言いません、でもその言葉遣い、改めてください」

「…ああ…」

なんだかくすぐったいような、八重は顔を赤らめて頭を掻いた。

一女は微笑んだ。

◆

刀の善し悪し、それは単に鋼の作り方や職人の腕という技だけではなく、

材料もまた大事だという事は判ってはいた、

しかし何がどう違うのかは細かくは判らず、単純に「良いと言われている」と言うだけでは

矢張り何かが違う、と言う事は一女との合同作業で判っていた。

師匠である稚彦の家で、仕事帰りに寄った八重は自らの刀をまじまじと眺めながら

「何処の何が違うんだろうな…材料の何処がどう違うってのが判れば有り難いんだが…」

「それは天野のオレには余計判らねぇなァ…いい武器だってのが直感で分かる程度…

だが…お前の刀も充分いい物だぞ?」

「もっと…もっと何かがある筈なんだ…何か…単に職人の腕だけでないもっと根っこの…

材料の所から恐らく何かが違うんだろう…鋼と一言にいっても、

何かが少しずつ違うんだろう、それはなんだろう…」

「お前は贅沢な奴だよ、専門の職人まで付いて頭付き合わせて一緒に悩んでくれるなんて」

「ああ…あの子にはとても感謝している…お頭にもな」

「紹介したのはオレなのに…まぁオレはもう引退の身だから今更だが、

すっかりお前が馴染みだな」

「これで俺が南方に配属とかなら話は変わったんだろうけどな…

修行の範囲と仕事の範囲がそのままだったってのは確かに俺にとっては幸いだ…」

「材料か…目で見える限りなんて直ぐそこだし、指で触ると可成り細かいところまで判るが…

目に見えないような虫なんかが居るように、もっと小さい…人が見たり感じたりするより

もっともっと小さな世界もあるんだろうなぁ」

八重の疑問は稚彦は余り掘り下げる事のないことだったので純粋に興味も湧いた。

引退した身としては自身が言ったように何を今更なのだが、なるほど、そういう

道の進み方もあるのかと、弟子に惹きつけられた感覚。

「もっともっと小さな世界か…うーん」

八重は思い至り、少し難しい表情で考え込んだ後、詞を唱え指先に青い光を点した。

そして、その指先で自らの武器をなぞってみた。

「…詞で素材を「見る」積もりか…?」

「ああ…ええと…」

八重が左手で土間の土に何かを記して行く。

「いろは」で幾つか書き上げてから、その詞を稚彦にも使ってみてくれ、と言って

刀を指定した場所から一寸ほどの間に一番多いのが「い」まばらだけど次に多いのが「ろ」

と言うように言ってみて同じ事をしてみるように進言した。

「やぁ、オレは詞を詞として使うのは苦手だからなぁ」

と言いつつ稚彦も興味はあったのでやってみる、赤い光で刀を撫で

「…うん、オメェの言いたいことはなんとなく判る…だがオレには遠すぎるな…

細かすぎる…お前にはこれが一つ二つと数えられるくらいに見える(感じる)のか?」

「まぁ数えられるくらいには…キツいけどな」

「そうか…オレには数えるまでは無理だ…だが…「い」に対して「ろ」がまばらに入って居る

って言うお前の言うことは判る…すげぇな…お前にはこういう力もあったんだな」

「苔の一念が岩を通したのさ」

「いや、十条は只の四條院と天野のアイノコじゃあねぇ、昔はそれが当然だった筈なんだ、

それぞれ使い分けられていた筈なんだよ、物を深くまで探ったりする力に、

オメェは向いているのかもしれねぇな」

「そうか…十条なりの力か…なるほど…土間の土も見てみるか…

ん…鉄ってこう言うところにもあるンだな…多くはないが…なるほど…

刀の方には本当にまばらな「へ」とか「と」四・五番目の物が多いな…

よし…これで名刀と言われるモノからその中だけで見つかるような原料を探り当てれば…」

「すげぇな、何の学者肌というか、婆さんの弟子でもある訳だな」

八重は苦笑しながら

「あの子と一振りのいい刀を作るんだって誓わなければこんな事には気付かなかったな…w」

稚彦はどぶろくをあおりながら

「いやぁ…そう言うモンさ…自分にこんな事が出来たのか、教えて貰わなかったぞ

なんてのはオレも若い頃に何度か経験したしよ…んであの娘とはいい感じなのかい」

当然、稚彦は一女が父のマネからやや本気に作刀に加わっていた小さい頃を知っている。

「…俺は…あの子から名前を教えて貰った」

稚彦は驚いて

「おおい、そりゃ本気だなァ! 花街のあの女とは別でオメェも本気か」

「…ああ、周りがそれを許すならな」

「そこは…祈るしかねぇが…そうか、それでお前最近何事も真剣なんだなァ

言葉遣いはまだまだだが、昔ほどは乱暴じゃあねぇしよ、

姿勢って意味じゃなく背筋が伸びてきたとは思ったが…そうかそうか…」

八重も椀にどぶろくを注いで煽りながら

「残念ながら俺から先は、また十条からは「いつか」って話になるな」

「しょうがあんめぇよ、天野や四條院じゃ珍しくないのは

それなりに祓いが生まれてくることが多いからだけども、十条はそこが途絶えちまってる。

まぁ…家に知られたら許さんと言われて無理矢理旦那押しつけられるかも…知れねぇが」

「そこだよな…俺は生来の女好きの女だし…兄や姉は判ってくれるんだが…

ことそれが「祓い」となっちまうとなぁ」

「…そういう事を押しつけられそうになったら言いな、天野や四條院が一言入れるし、

祓い人だから祓い人を産む訳でもない、ってことは口添えするからよ、

そんなことでお前の力に陰りを入れる事の方がいけねぇ…」

「悪いね…」

八重は椀を置き、改まって稚彦に平伏し

「お願いします」

本当に本気だ、稚彦は八重の心情を理解し

「請け給う」

お互いが頭を上げた後、稚彦が

「ああ…お前もだいぶサマになって来たしよ…まだ本決まりじゃあねぇんだが、

ひょっとしたら…お前に次代の教育を頼むかも知れねぇ…、と、こないだ

京の天野から言伝があった」

「俺が…? いやぁ、まだまだだ、もう少し待ってくれ、それは」

「いやいや、こっちも直ぐって話じゃあねぇよ、まぁ何年か以内にそういう事があるかも

くらいに覚えておいてくれや」

八重は少し胸をなで下ろし

「良かった、刀も決まり切らないウチに他の抱えごとなんて出来ないよ」

「とはいえ、二年くらいのウチにキッチリ決めておけよ」

「判った」

◆

八重は仕事の傍ら、各地の名刀、その工房などを見て回った。

祓いの力を指に込め「原料を見る」事を習得した事に持ち場を少し離れてでも回った。

そして、そうやって原材料まで見て取れるようになると、腕前の程というのも判ってくる。

工房を回って仕事を一通り見せて貰うとなるほど、と思うようなこともある。

或いは相槌に祓いの力を込めればこれに近いことも出来るかも知れない、と言う感触も。

原料の場所などは細かくは聞かなかった。

ただ、その「特殊な」材料の「何か特徴」とそのさじ加減を見極めてはどこかの砂浜を主に

砂鉄を探して回ったり、或いは水源周りの岩を見てみたり…

そして地層などが見える崖なども巡った。

そのうちに本来の目的とは関係のない「化石」というモノにも出会う。

生き物が石になることなんてあるのか、そういう呪いなのかと思いつつも、

それはどう見ても巻き貝だったりわざわざこんなモノに…と言う物ばかり

生き物が石になると言うことは木もそうなのか、

この世には、掘り下げれば掘り下げるほど底が広がる深淵があるのだ、

そういう世界に生まれ生きて、その世界を少し利用させて貰っていつかそれに還る

生命とは、肉体と魂とは、突き詰めたい気もしたが、本分はそこではない、

頭の隅にだけ止めておいて、原料の採掘に取りかかる。

活動範囲を少し広げたことで応援要請も少し増えた。

そしてそれに応えてポキポキと言うほどには武器を折らなくなった八重。

四尺ほどでその長さの割には細身の、鍛えられた体なれど手数を抑え一つ一つ

確実に攻め入るその戦い方、勢いで押すこともなく冷静に着実に、

何か独特な八重流の戦い方という物も出来てくる。

そんなある日、院から直々に仕事が入った。

「賊の討伐? で御座在りますか?」

「うん、そも祓いの扱いでない事は承知している」

「…然らば、それにはそれなりの理由がお有りのようですね」

「元国の先駆けとして我が国に入り込み中から国を荒らそうとしたようである、

それは阻止したのであるが、どうもその後その行いが目に余ると言うことで

鎌倉の方も手を焼いたようである、何が酷いと言ってその心根が人としてあり得ないと」

「なるほど…穢れが服を着て歩いているような、と言うことで祓いに…と言うことですね」

「頼まれてくれるか、鎌倉の方からも賞与もあるそうだ、詳しくは申し訳ないが向こうで」

「謹んで承りましょう、それは確かにただ斬り捨てても置けない穢れのようです」

「うん、宜しく頼む」

◇

「ぃやぁ…キツいわ…、いい加減その刀工の娘抱いておやりよ…」

花街のいつもの「姐さん」が白旗を揚げた。

「そんなにキツいかい?」

「物凄いよ…身を委ねるばかりじゃこっちも持たないから少しは耐えたけどさぁ」

「そう…か、うーん…」

「そんな迂闊に触れられないのかい?」

「そんなことはないんだ…でも…そうだな…こっちが燃え上がったってだけで

押し倒すにはまだ…かな」

姐さんは起き上がり八重の上に覆い被さり

「それにアタシもさ、武蔵? 相模の向こうらしいが、そっちに色々用意してくれるってさ」

「武蔵ってなまた結構な田舎だが大丈夫か?」

「ぇえ? 田舎なのかい? どのくらい?」

「とりあえず都と比べるのは無しで…とはいえ、北条の息の掛かったところでもあるし

鎌倉に近い有力者がやっぱり強いところだからさ、そんな無茶でもない、

ただ…田舎って以上に今あの辺まで動くのは少しばかり危ないかもな」

「何かあったのかい?」

「北条を中心にその周りに有力者でしのぎを削りあっているって言えばいいかな

征夷大将軍が代替わりしたばかりでね」

姐さんはシケたツラで

「そら勘弁だねェ」

「も少し待ってもいいかもしれない」

「うーん、ま、命には替えられないねぇ」

まだ大乱ではないが、少しずつ、時代は動いていた。

◇

「呼びつけて済まない、ただ、こちらも出来れば古来から続く権威を復権したくてな…」

所変わって鎌倉近くのとある屋敷に呼ばれた八重の前に五十代の男がいる。

「悪党禁圧…カラビトも含まれているようで、私はそちらの討伐でしょうか」

「あんなに見苦しいとは思わなかった、下手に追い詰めると不味いやもしれん」

「やはり穢れた魂の集団のようで」

「カラビトだけで構成されていた里は既に潰した、貴殿には残党を願いたい」

「その場所は」

「琵琶が近いところでな…」

正確とは言えないながらも地域図を出し、ここが都でここが鎌倉で…と来た後

「…その辺り、丁度知り合いの居る里に近い…

細かいところや残党捜しはこちらで請け負いましょう」

「頼む、多くはないが数貫用意してある」

「出来高と言うことでそれは後で結構です」

「軍資金は必要であろう、心配はするな、この泰盛痩せても枯れても御家人だぞ」

八重は伏しつつ

「では…手付けとして三つほど戴きましょう、残りは安達様が良しとされた時で」

「判った、それでいいのだな?」

八重は頭を下げ「はい」と力強く応えた。

◇

琵琶湖の近く、山間に小さな里があり、その外れに丘とその土地を守る家があった。

「カラビトの里か、ああ、確かに山を東に越えてしばらく行ったところにあったようだ」

土産と共にやって来た八重にこの土地の墓守が言った。

「東か…イヤだな、ひいきにしている刀工もそう遠くはないようだ」

「刀工が居るのか、ふむ、荒らされなくて良かったな」

「ここの地鎮は…あんたら一族が居るから大丈夫として…

こりゃあその里の方も浄化必要かもな」

「なに…一つ一つは大したことはない、

それより生きて悪さを働く者を先ずはどうにかしないと」

「ふむ…確かに先ずはそれか…時に、今みんな出払ってるようだが元気かい」

「ああ、と言いたいんだがな、

麓の里もあいつらに荒らされたりしてウチもそれで親を亡くしてね」

「それは悼む…」

「いつかが来たまでさ、俺と妻と子供達は無事だったし、ただ…まだ教えて貰いきって

ない部分があるんだよな…こんな事が続かれると流石に先行きが不安だよ」

「やはり生き残っている方を先だな…」

「取り入って武士団に入り悪党になった者も居るようだ、

武士団崩れとは言え、骨が折れるぞ」

「なに、先ずお前さんは家族を守ってやれよ、墓守に伝わる独特の詞は俺には判らないが…

もし何なら…」

と言って八重は二つ差した刀の一つを差し出し

「これ使いなよ」

「脇差し…と思ったが太刀か…! お前は体躯がデカいから太刀が脇差しに見えたぜ」

「大げさだよ…w 取り敢えずもしもで持っているんだが最近使い道もなくて、預けるよ」

「使うこともないって、修業時代可成り刀を折っていたって話だ、大丈夫なのか?」

「俺ももうただひたすらなガキでも無いって事さ」

「そうか、では…申し訳ないな」

「いいさ、ここも良くは判らないが大事な場所なんだろ?」

「今となっては誰の墓かも伝わってないんだがな」

そんな時、墓守の女房と子供らが帰ってきて八重がいる事に驚き、

すっかり大きく逞しく、それでいて落ち着いた大人になった八重を喜んで迎えた。

八重はそれからも麓や周辺の村や集落を回り、情報を集めつつも材料などの土産も沢山持って

矢張り武士団崩れの悪党が刀工近くで活動しているらしいことを確認し、渋い表情をした。

◆

「八重殿」

一年程が過ぎ、材料から燃料から自前でかき集めて、二人で試しに入った頃、

刀工の頭が作刀の相槌でひと息ついた八重を屋外へ呼び出した。

一女はそれを見送りつつ

「どうしたんだろう…」

えい、少しの時間ならと、まだ赤白く光る鋼を置いてバレないように後を追った。

父は特に隠れてどうこうと言う訳でもないようで、少し開けた場所まで八重を連れて行き

「もうそろそろここも潮時でね」

頭の目線に八重も合わせると、はげ山までは言わないが再生の追いつかない林が広がる。

時期がそろそろ年末と言うこともあり、余計に寂しくも感じる林。

「確かに、もうあんまり粘れないな」

「鉱山の方が先に詰まりそうなんだが、山林も同じ事…八重殿の持ってきてくれる炭は

かなりいい物だ…ただ、全体で使うには少し足りない…

こんな事を願うのは厚かましくもあるが…鉱山と炭…探してくれるか?」

「いいが…砂鉄には限りもあるし先ずは鉱山か…岩を溶かすには炭は少々弱い…

あと蹈鞴(たたら)も可成り大きい物にしなくちゃならないぞ、

可成り人里を離れる覚悟も要る、それでも?」

「なに…、多くが移動して行けば道も出来るだろう」

「そうか…、判った、今は武士団崩れの悪党共の退治も任されている、

ちょくちょく斬ってはいるがまだ残る勢力もある、

そう直ぐには探せないが、屹度見つけるよ」

「済まないな、下手に職人たちを動揺させる訳にも行かなくて」

「あとどのくらい持ちそうだ?」

「一二年は保つだろうが、そこから先は何とも言えないな」

「判った、それよりは確実に先回って見つけておくよ」

「有り難う、祓いの人達には良くして貰っていたが、特に八重殿には色々…」

「そんな事は言うもんじゃない、使える物は何でも使うのは世の常さ、ただ

超えちゃいけない一線を越えたらいけないって話で…そう言う意味じゃあ…俺の方が…」

頭はその言葉に詰まった八重の様子に微笑んで

「あの子が幸せならそれでいいよ」

なぜそこに自分が?

建物の影から聞いていた一女が思うのだが、思い返してみると心当たりも出てくる。

その時になって一女は気付いた、八重は只の馴染みでも同志でもないことを。

不思議と嫌悪感はなかった、

八重が雄々しさを持った人だからその代価とかそういう事では無い。

「この人となら」どこかでそういう気持ちは確かにあったのだ。

だから自分の名前を教えた、だから何か気持ちの火照るような物もあった。

世間一般でもういい年なのに、何も言わないで好きにさせてくれる父にただ感謝はしていたが

そうか、そういう事か…と深く納得も行った。

八重の言った「越えちゃいけない一線」を父に対して八重と同じように思い悲しくなったが

自分が幸せならそれでいいと言ってくれた父、そして八重はそんな父にただ深く頭を垂れた。

一女は風のざわめきに紛れ急いで工房へ戻り、ある種覚悟を決め

努めて偶然を装うように工房の方から八重にまた相槌を頼む。

黙々と作業を繰り返して行く中、一女が

「先ずこれが全てを合わせた最初の一振りです、恐らくそれでもまだまだでしょうから

二つ目で感じを掴み、三つ目から…全てを注ぎ込みます、

とはいえ本当の出来上がりはいつとなりますか…」

「ああ、材料の方は心配しないでくれ、なるべく手の貸せるところは全てに関わる」

「お願いしますね、私もまだ新しい材料を使いこなせて居ないですし、

中々八重様の言ったようには出来ませんから」

「そういうものだよ、こっちも出来る支えは何でもする」

「あと…今日はどちらに?」

「しばらくこの辺りにいるよ、詰まりあの小屋を根城にする」

「では…今夜お伺いして宜しいでしょうか」

「うん? ああ、構わないけど…どうかしたかい?」

「温泉、浸かりたい物ですから、でも一人で山道は流石に」

「そりゃ危ないよ、判った、送り迎えはする」

一女は微笑んで

「お願いします」

◇

夕暮れも空の上は深い青に染まる頃、二人は温泉でその日の汗を落とす。

この辺りにはちょくちょく小さいが温泉もあり、工房の方でも利用は可能だったが

一女がわざわざこちらへ来ると言うことを特に八重は気にしていなかった。

「難しいですね、これぞ一振りと決めるための作刀は」

いつものように一女へは背中を向けていた八重がその呟きに応え

「やっぱり材料の一つ一つが溶け出したりする熱さも違うと来た物だからな…面倒掛ける」

「「重い石」の欠片はもっと小さく…水のように細かくしなければならないかも」

「そうか…、よし、そういうのはこっちでやるよ」

そう言いながら、半身を揚げ積んだ石へ寄りかかる八重の体を一女見た。

初めてその肌を見た時に比べたら幾らか増えた傷跡、痛々しくもある、

自分とは根本的に違う…作った刀を実際に使う側の人なのだと改めて思いながら

「一つ宜しいですか?」

「うん?」

「なぜ私だったのでしょう」

「ん? 何が?」

本気で気付いていないというか、八重は一女の前では「そういうのは抜き」と言うことを

徹底しているようだ、一女はそんな八重に近寄り、その背に柔らかく身を寄せ

「なぜ好いたのが私なのでしょう」

八重は完全に固まった、背中越しに伝わる八重の鼓動

「申し訳ありません、父の相談事…聞いてしまいました」

「そ…っ、そうか…一女には嫌われたくない一心だったが…そもそもは

なんだろうなぁ…まず…俺と年の近い知り合いが居なくて…居たとしてもそれは

決して気軽に打ち解け合うような…友としてもさ、そういうのが居なくて

でも一女は俺が何者であろうと雷も落とすし気っぷもいい、

何より…何か巡り合わせなのかね、俺ぁ女好きの女でね…」

「なるほど…八重様も決められたお相手というのもいらっしゃらないようなので

どうしてなのかなとは思っておりましたが…そうですか…」

「ああ、こればっかりは小さい頃からのものでね…どうしようもないのさ、でも

そんなこと明け透けに言えるような物でもないだろう?」

「そう…かもしれませんね、でも、どうあれそれが八重様だったのですね

ある意味ではずっと辛かっただろうと思います」

「辛いと思ったことはあんまりないんだ、いざとなったら家名捨てる積もりでもいたしさ…

ただ一女、あんたにだけは「そんなこと」で嫌われたくは無かった」

「そんなこと…? そうでもありませんよ」

一女はしっかりと八重に抱きつき

「どうあれそれも…この世の一つでありましょう、私も…それを嬉しく思います

貴女と…共に一つの標を辿る道も、それはそれで掛け替えのない旅路です…」

八重は一女に向き直った、その目は強かった。

「いいんだな?」

「…はい」

服やら何やらも担ぎ、そして八重は一女も担いで小屋に入り、炉に火をおこしつつ

藁の床に一女を寝かせ詞を一つ唱えた。

思えば「祓いの人だ」とは知りつつ、それがどう言う物なのかは知らなかった一女、

八重の指先に灯る青い光を見て、

矢張り根本的には住むところの違う人なのだとは思いつつ見守る。

「…これで…周りからの音は入るがこちらからの音は殆ど外に漏れない」

「えっ」

「そうでもしないと、この辺りに声が響くぜ?」

そして八重は一女に覆い被さり、その頬を撫でながら

「一女、ずっと焦がれていた…お前が欲しい」

第二幕 閉

戻る 第一幕へ 第三幕へ