CASE:TwentyTwo

第一幕

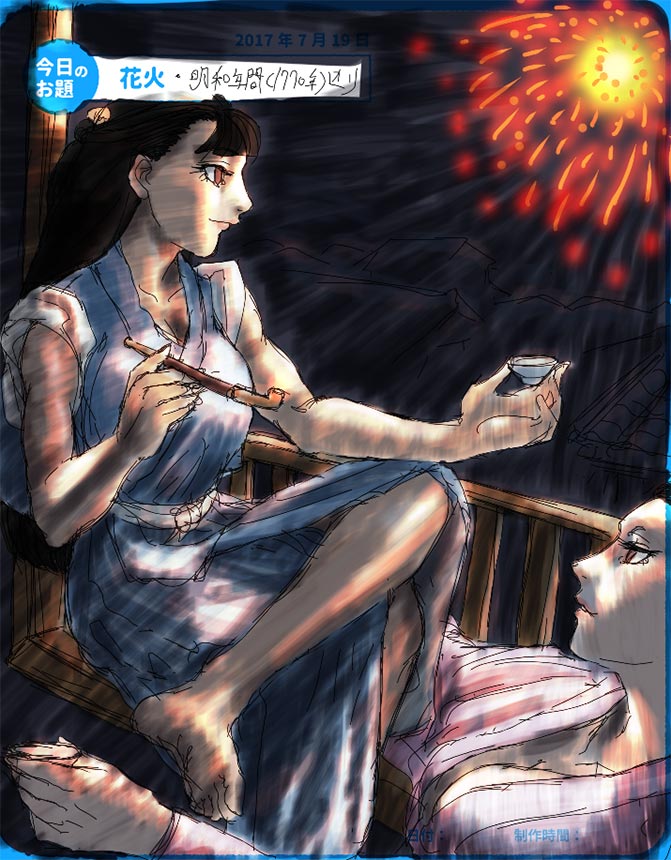

明和年間(1770年辺り)のとある月の照る夜、

水路沿いの百膳…今で言う定食屋のような店がありその暗がりの路地から怪しげな一団が現れた。

「流石にでかい所は無理だが、ここなら小金もたんまり行けるだろ…」

「最近流行っているらしいし、百文商売だから結構な小金持ちだろうな」

どんぶり勘定ではあるが百膳とは百文くらいあれば一食それなりに色々食える

というまだこの時期の江戸でもそう多くはない形式の食堂だった。

当時は屋台がほぼメインであり「火事と喧嘩は江戸の華」とも言うように

火の扱いに関して結構なお達しもあり、また自分が火元となるのも億劫で

それで江戸では外食文化が花開いたのだ。

因みに江戸中期に於ける百文は約二千円相当。

数人の破落戸(ごろつき)が隙を伺い、通りに出る。

と、気にも留めていなかった水路側に誰かがしゃがんでいたようだ、

スッと立ったそれは振り返ることなく月夜をゆっくりと歩き始めた。

背が高いが逞しくはない、言うなればひょろ長い後ろ姿、着流しで

長い髪の毛を途中で束ねていて、肩にはやたら長い木刀を担いでいる。

「…! 見られたか…」

「判らねぇが…丁度いい、あんなひょろいのならまたとない小遣い稼ぎさ…へへ」

通りに出た四人組と思われるゴロツキは少しやる気を見せ、後ろ姿に声を掛ける

「おい、そこのアンチャン」

その後ろ姿は振り返らず歩み求めない。

「おい! そこの! ひょろ長いアンチャン!」

その後ろ姿は少し首をかしげたが矢張り歩みは止めない。

四人組は目で合図を送り、それならそれで後ろから一気にやろうと走り出し、

後ろ姿に追いつき

「悪く思うなよ! 夜更けに一人で歩いてるようなのが行けねぇのさ!」

後ろから一斉に棒で殴りかかろうとした…次の瞬間

四人が痛みを覚えたかと思うと、地面に転ばされていていて、

その後ろ姿が月の光を浴びつつ自分たちを見下していた!

「兄ちゃんって私のことか…失礼な、まぁこんな時間に

帰ることになったのは頂けないね、確かに」

どうやらその長い木刀で一撃を加えさせられた上で足下を掬われたらしい…

その人物、さらしで固く巻いては居る物の立派な胸がある、

顔つきから年の頃はまだ十五かそこらと言うところのようだが

五尺と数寸、自分らよりも頭半分くらい大きな…女だった。

「お…女…」

「うん、まぁひょろ長いとは言われるよ、だから一瞬迷ったんだけどさ

…で? ははぁ、追い剥ぎでもしようって?」

相手が女なら…その時彼らは何故かこう考えてしまって、起き上がりまた一斉に

襲いかかって来た!

流石の物音に舞台になってしまった百膳の店主一家が起きて戸を開け様子を見る

「ああ、騒がせちゃったね、御免なさいな、これ迷惑料」

ゴロツキ四人の所持品を漁り僅かな金を女将に渡し、棒だけでなく押し入ったら

使うつもりだったのだろう短刀を四本握りしめていた彼女。

「およいちゃんじゃあないか! どうしたんだい、まぁまたこんな夜更けに」

「いやぁ…ちょっと仕事で…フッと気付いたらこんな時間でさぁ、

まぁ危ないよね、とは思ってたんだ、どうやら狙いは私じゃなくて

ここだったようだけれど」

「…確かに最近押し込みが流行っているとか聞いたけど…こいつらがかい?」

「それは知らないよ、たまたま川面の月と泳ぐ魚なんか見てじっとしてたから

私に気付かなかったんじゃない? 見られたかもついでに追いはぎしようって算段でしょ」

「で…どうするんだい、こいつら」

「うーん…まぁ船に乗せて水路の真ん中にでも浮かべておく、こんな物騒な物は

捨てっちまった方がいいね」

短刀は水路に放り投げられ、ヤレヤレと「およい」と呼ばれた女は

軽々と大の男を担ぎ上げ岸に繋げてあった船に気絶している四人を乗せて

縄で縛った上船を止めてある岸の縄は解かぬまま水路の中程まで来て

常人とは思えない跳躍で向こう岸の方にも縄で繋ぎ、

文字通り水路の真ん中で船を置き去りにした。

向こう岸でおよいが

「じゃ、お休み」

「あ…ああ、お休み」

遠ざかる後ろ姿を呆気にとられて見送る女将にその百膳の大将が後ろから

「なんだい、十条のおよいちゃんがどうかしたかい」

「なんだよぉ、あんたも今頃のこのこと出てきてさ、何かどうも

ウチに押し入り寸前だったのをおよいちゃんが止めてくれたみたいでねぇ」

大将が水路の中程にくくられ浮いている船とゴロツキを見て笑い

「ハッ、まぁ、今度来た時は奢ってやっかな」

「大飯ぐらいでなければホントいいお客なんだけどねぇ」

江戸は中期、宝暦五年(1755年)のおよそは夏、その子は産まれた。

宝暦五年というと宝暦暦(ほうりゃくれき)、宝暦甲戌元暦(ほうりゃくこうじゅつげんれき)

が施行された年であり、キリスト教の匂いを廃し、西洋の太陽暦を研究し

和風に陰暦で組み直した物であるが、当時の天文方がそれまでの旧態依然とした

勢力に政治的に折れに折れまくったせいで結果不評を買い43年後に

寛政暦に置き換わるまで修正したり騙し騙し使って居た暦の年代である。

さて、江戸の一角に商家十条があり、記録が残るのは江戸初期からのみで、

どうも心機一転でどこかの十条の分家としてここに根を下ろしてから

新たに暦を積み重ねてきたようである。

結構な商機を掴みつつ、どこかに十条としての伝統で余り表向きには

規模を晒さず、然りとて朝廷や幕府との繋がりが強く、

宝暦の頃になると急激に発展を始めた武蔵国における祓い支えの要の家、

祓いの存在やその支えは厳命として引き継がれ、またそうであるが故

ありとあらゆる人脈も持っていた。

例えば学者や武芸者と言った者達、四條院や天野の勉強や修業先案内と言うことだ。

そして、なるべくいつでも早くそれに応えるべく、店もただの雑貨などではなく

割と何でも揃えてあるような店であった。

家に生まれた子は矢張り先ず商人の子として、そして祓いを支える「裏がある」

家としての教育を受けるのだが、江戸も中期、将軍は既に九代目になっており

有名な元禄も享保も過ぎている、これからの世は色々な才を磨いて

何処でどんな花が咲くやも知れぬと、この十条家では割りに本人の希望で

習い事をさせたりもしていた、ただし、途中でやめることは許されなかったが。

そんな兄弟・姉妹達の末っ子としてその子は産まれた。

余り名前に頓着もなかったのでなんとなく「よい」と名付けられた。

この子にとって幸か不幸か、この当時祓いは順調に乗ったところで

十条家の裏としての役目に少しスが出来ていた時期であったことだった。

その子は何か考え事や探究心が物凄く、小さい頃には字を教えてくれとせがみ

ある日に商売道具である算盤に興味を持ち、またある日にはいきなり体を鍛えたいと

体術や剣術を習い始めたりもした。

そしてまた幸か不幸か末っ子だったが為に割とそれが何でも受け入れられ

しかも習い事もちゃんと目に見える形で修めてしまうのでやれ神童…いや

女の子ではあるが、余り本人は拘らず男物でも女物でも男の着付けでも女の着付けでも

関係なくするような子だった。

背が高いのは十条の血だが、江戸時代というと食が品目も増え安定へ向かう時期と反比例し

平均身長が低くなっていった時期である、以降明治まで続くわけであるが…

およいはそんな中でも大きく育った。

そしてまたよく食べた。

食べられる物はほぼ何でも好きで明らかな失敗や、明らかに傷んでいる物で

無い限りは何でも美味しそうに平らげた。

内実裕福な方に分類される十条家にあって、色々条件が重なって

燃費が悪くて何でも知りたがり修めたがり、とても手間も金も掛かる子だったが

それに驕ることなく真っ直ぐに育った事もあって家族との仲は良好であった。

宝暦の世が終わり、明和になってそれは益々本格的になり、

そして年頃も相まって彼女独自の人の繋がりも出来て行く。

ここは商家、継ぐの継がないのに男系も女系もなく性別も関係はない。

そういう所だけに、一人でやれるようになってきたのなら一人に任せてみよう

という、割と放任された事もあって、およいは結構好き勝手に江戸を闊歩していた。

◇

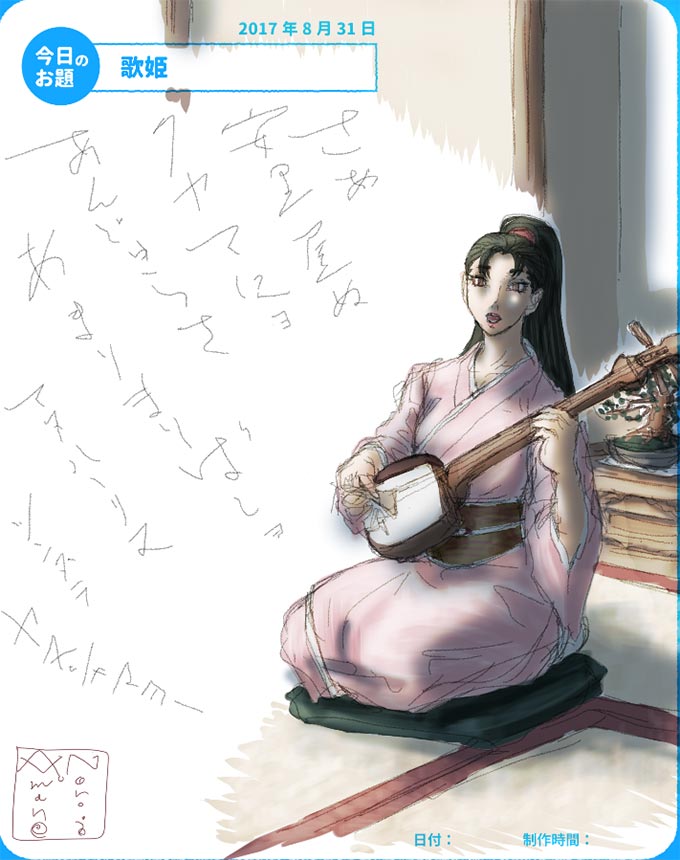

芸者達の住む家の稽古場におよいは居て、芸子として「売られてきた」子達と

談笑しながら三味線を弾いていた。

この当時遊女と芸子は区別はされていたが、半ばイコールだった面もある。

およいは「芸事も修めておきたいな」と軽い思いで半ば客として、

こちらから月謝なりを払ってその芸を受け継いでいた。

「津軽辺りじゃ成る程、凍える寒さに抗うためなのかね、ちょいと節も早いのは

でも何か激しい胸の内みたいなのも感じる、いいね」

「それは判らないけど、そんな感じ、そういうのが聞こえてきたら、ああ

なにか恵まないとねって」

「でもなんかもう少しこう…限界まで早く弾いてみたくなるわw」

「そんなにしたら謡えなくなりますよw」

「どうれ…」

およいは即興で陸奥は津軽の節を意識した旋律を自分で調整出来る最大の速さで

演奏して見せた、物凄く激しく、それでいて陽気な成分は薄く、何か胸に迫る。

自分で拍を取るためなのか足踏みも効果的に使い、ぐいぐいと攻め込んでくるような

とでも心の入った演奏をして見せた。

呆気にとられる若い芸子達、およいが一通り演奏を終えると、一言

「これは確かに謡載せるにしてものんびりした物だか判らないわw」

と言って芸子達の中でも南出身の、この頃は日清両属だった琉球の中でも

八重山郡に属した島の出身である子が

「あの…、安里屋節…覚えてます?」

「勿論、なに、今みたいに早く?」

「いえ、あれほどでなくても、少し」

うん、とおよいがその節を弾き始め歌い始める、元は労働歌、それに楽器での伴奏で

曲としての体裁を持った物である、今で言う安里屋ユンタである。

打って変わって陽気な雰囲気で実在した(この時点で存命でもある)クヤマを歌う

この時点では流行り歌のような物であった。

およいは余り一つの縛られた技法に囚われることなく、聞いたら聞いたままに

沖縄でも南西方面の方言混じりのこの歌をまた和風にするでもなく

そのまま、少し軽快に謡う物だから、この南の果てから売られてきた子も

それを思い出したか、お囃子をとり、合いの手を入れて踊り出す。

三番まで行った頃には周りの子達も楽しくなってきて一緒に歌い踊るような状態に。

そうやって盛り上がっている時に襖が開いて

「おいおい、何かすんごい三味線が聞こえたと思ったら、なんだいこの有様」

ここの女将がその状況に呆れ返った。

少女達は慌てて姿勢を正し座り直すのだが

「安里屋節、お竹ちゃん(南西出身の子)の方の流行り歌、いい歌だよね」

およいに至ってはいつも通り飄々とゆっくりとその節の演奏を続けた。

「その前のなんか凄い早いのは?」

「おみっちゃん(陸奥出身の子)の方でこんな感じって言うのを目一杯早く弾いてみた」

女将は呆れ、

「そんな物ぁ酒の席じゃあ披露しないでお呉れよ、酒や遊びどころじゃなくなる」

「まぁ、あの早弾きは試しにやりたくなっただけだからさ、大丈夫w」

「あとその…安里屋節? それはいいね、いいだけ盛り上がった頃にやるのも一興かも」

「おっと、じゃあ教える?」

「そうしてお呉れ、まぁまぁ、およいだってそう年は違わないというか

およいより上の子だって居るってのに、もうすっかり先生だねぇ」

「やるとなったら何処までも」

「全くだよ、その…早弾きみたいなのは使いどころが難しいから

そっちは遠慮してお呉れよ、そっちが一枚看板(主役)になっちまうからさぁ」

「はーい」

そう、こう言う感じに短期間で習得したかと思えば、逆に教える立場として

年の頃の近い芸子に芸の手ほどきをしたりもする、勿論謝礼は入る。

こんな感じで「いつの間にか教える立場に」と言うことで地味に稼いでもいた。

時にはおよいはお楽しみもしていた。

これは特に花魁相手に顕著であった。

遊びたい時はそういう場所でと言うことである。

ちなみに馴染みの姐さんもいる。

そんなある日、運命の日がやって来る。

また色々と夜遅くなったおよいが夜道を歩いている時である、

「十条…よい様!」

妙に自分を畏まって呼び止めようとする声におよいが怪訝な表情で振り向く。

やや息を切らしながら巫女姿…でもただの巫女でもない姿の自分より少し上くらいの

女性が駆け寄ってきた。

「結構好み」

思わず呟いたよいにその巫女の女性は顔を赤らめつつ

「いえ、あっ、あの、そういう事は…その」

ウブなのかなんなのか、真面目に断りを入れるその女性におよいは微笑んで

「粉掛け失敗w それならそれでいいけれど…でも私に何の用?

私そんな様付けで呼ばれるような大層な物じゃないよ?」

「噂を聞きつけて参ったのです…あの…少々…お待ちください」

と言って女性は何かを呟き光る片手を頭に触れる。

およいはそれである方向を見た、するとそちらの方角から浪人のような男性が

屋根を飛び越えてやって来る。

「こちらに居りましたか…探しましたぞ」

「ちょっと待って、緑に赤の光ってそれやっぱり何か意味あるわけ?

っていうか、そもそも誰?」

女性が柔らかくお辞儀をして

「ああ、名乗る物も名乗りませんで申し訳御座いません、

わたくし四條院沙智…おさちとでもお呼びください」

「某(それがし)は天野 山幸(やまさち)…江戸に十条の祓いの兆しありと

四條院本家より遣わされましたが…この幾日かどこへ行こうともすれ違いで…」

「へぇ、そりゃ、大変だわ、で、それが私と何の関係が?」

「いえ、その祓いの兆しが…」

とお沙智が言った時、気配が近づいてきた。

そしておよいもそちらを見て、そしてこう言った。

「おやおや…「また」…と言いつつ、ここも昔は戦があった、一体何人居るやらだわ」

江戸も中期となれば「お飾り」に近い鎧を纏い、矢が突き立っていたり

無残に斬られていたり、それらはそういう者達だった、詰まり霊だ、

祓いかその能力を持つ者以外には見えない物だ。

およいは逃げるでもなく、むしろそれらに向かい歩き、長い木刀に手を掛け、

腰の後ろ側の帯に差してあったそれを左手前に持ってきた。

「あんたらが何を言ってるのかは聞こえない、でもあんたらが何を欲しがっているのかは

それは私も判ってるよ」

矢張り…! 天野と四條院の二人は顔を見合わせ

「勝負してくれ、その力で魂を解き放ってくれ、そう言っておりますよ」

およいはちょっとビックリして二人を振り向き

「聞こえるの?」

「はい」

その間にも古い戦で迷える霊はおよいに容赦なく掛かってきて、二人は隙だらけに

二人の方へ向くおよいに声を掛けようとした

しかし、次の瞬間にはほの青い光を纏ったその手と木刀の抜刀術、そして

先ほどまで隙だらけだったとは思えない身の捌きでその霊達を両断し、

そしてそれは昇華して行く。

見事だ、剣の腕前も、体の動かし方も申し分なく。

「どういうこと?」

全てが終わってからまるで今の戦いが無かったことだったかのようにおよいは続けた。

二人は驚いていた、「詞」という増強手段も遣わずに、悪霊すれすれになっていた

その霊を一太刀の元に鎮めてしまった、そのおよいの力に、驚いていた。

「矢張り…祓いの兆し、ここにあり」

山幸が力強く言うと、お沙智が続けて

「詳しいことをお話しする前に…何故剣術を?」

そこでおよいは少し遠い目で

「小さい頃から見えていたのさ、でも親兄弟誰も見えていない、

その幽霊なのか…それは「見えている」私だけにつきまとって、

で…成仏がしたいんだなと、したいのはいいとして…どうやって?

お経でも唱える? いやいや、ウチは代々寺じゃ無くて神社絡みだ、

お経なんて知らない、お侍さんの変わり果てた幽霊が何を望んでいるか…

まぁやっぱり「諦めること」だろうなと」

およいは自分の手を見て続けた

「何て言うのか、弔いの心を持って手で触れることで成仏っぽい事は…

ありんす国(吉原)とか芸妓とか…そういう幽霊には出来てたんだけど

こいつらはそんな「気持ち」だけじゃダメで…とくれば戦うことだろうなと

それで鍛えたよ、もう鍛えたわ、自分の背丈が馬鹿みたいに伸びてきて

何か合う獲物は…といって本物の刀なんて持てないからね、

自分で「大体こんなもんかな」っていう大きさ長さを切り出して

で、戦って勝ったらほら、成仏してくれた、そういう事」

山幸がそんなおよいに

「その…遊郭や芸妓の場でのご活躍が…その筋を伝って伝って

我らの耳に入ったのです、貴殿は祓いの力を…それも可成り強い力をお持ちです」

「祓いって貴方達二人の家の専売じゃあ無いの?」

「いえ…、祓いの種自体は人を選びません、ですが、出やすさ、と言う物はあります

そのうちの二つがわたくし四條院とこちらの天野…そして…かつてこの国を支えた

もう一つの大きな祓いの家系がありました、それが十条なのです」

「ちょぉっと待って、ウチは代々商家よ?」

「いいえ、その血筋は辿ればどこかで京の本家へ行き着くはずです、

その本家も今は役人の家系、祓いだけでは生業として難しくなった時に

祓いを捨ててでもわたくし共二家の支えに回った、それが十条で御座います、

そして…確かに祓いが出ることは希になりましたが…時折その血は目覚めるのです、

それが…貴女様に御座います、わたくし共はそれを確かめに…そして今、

間近にそれを垣間見ました、貴女こそは京より以北、唯一の十条の祓い」

およいは少し呆気にとられつつやっと一言

「…そう」

意外な淡泊さに間が開く三人。

ああ、そうか、それじゃいけないんだと、およいは少しばかり考えて

「そうだ、幽霊の声とか聞くのにはどうするの?」

やっと戻ってきた流れに来訪者二人は胸をなで下ろし

「それには「詞」が必要に御座います、およい様」

「ことば…教えてくれるの?」

「はい、祓いを認めた後には、と、その為に参りました」

「こちらのお兄さんは?」

「某は…武術や剣術を…と思ったのですが…必要ないようですな…」

少し残念そうな山幸、およいは

「いえ…私のもまだ何々流亜流でしか無い部分あると思うのよね、

出来ることなら知ってる限り…教えていただけないかしら?」

こうして、およいはやっと本来の道を見ることが出来たのだ。

◇

正式に祓い巫女としての修行を始め、いままで欠けていた能力を得てその効果を

実感することに夢中になるまでに時間は掛からなかった。

詞の成り立ちは遙かな古代、地元では無く、奈良からわざわざ派遣された…

特に四條院沙智、本家に今も伝わる古い古い日本語も…やまとことばも細かく。

およいは先ず体を整え治療する詞を教えて貰い、真っ先に通いの

芸者達のところや、吉原の店に赴き、引っ張り回されてドギマギしてしまう二人を余所に

今まで「なんとなく」しか判らなかった彼女達の治療を始めた。

祓いという立場を知り、およいに飄々とした中にも鋭さが出てきた。

やっと、本当にやりたいことが出来た、そんな静かに燃える目の光。

「およい殿…しかしまたなぜ先ずあの者達だったのでしょう」

帰りの道すがら、山幸が問うた。

「…私とそう変わらない年でさ、殆どが売られた子達、

哀れんだって無駄な話、私じゃあ一人だって支えきれるか判らない。

私は割と何不自由なく生きてこられた商家の末っ子だけど、

末っ子だけに私の好きに出来る財産なんて自分で稼ぐしか無い、

そこまでワガママが許されるような身分じゃあ無い、

彼女達の体の中に渦巻く不安の種に、判っていてどうにも出来ないもどかしさ」

しんみりした二人であったが

「でも…あの、芸事はそういう事も修めたい、というのは判るのです、吉原は…」

およいは歩を止め、振り向き二人に屈託なく微笑んで

「私さ、女好きなんだよね、物心着く前からそうだったらしいよ」

沙智が「ああ、やっぱりそうなんだ」という感じに赤らみ、山幸が

「なるほど、いえ、天野や四條院では珍しくは無い事、

祓いの相性で馬が合うことの方がより大事なので、「そんなこと」で

祓いの目を詰むことの方が疎まれますぞ」

「へぇ…江戸の二家は…だいたい男女で纏まって夫婦(めおと)になってるんだけど

そうなんだ、ふぅん、間がいいのか悪いのか」

「はい、もう風に乗ってしまったのでおよい殿の芽に気付かず

風に乗ってしまったが故に噂が流れてきても祓いの鍛練に付くほどの

暇(いとま)もない、と言うことで」

「な~るほどねぇ、一旦祓いになってしまうと、そんな感じにもなるんだ

そりゃそうか、浮かばれない魂や無念の魂は沢山あるものね」

赤面が取れてきた沙智がそこへ

「いえ…でも感服も致しました、生きている人が無念にならないよう

こういう活動も本来はすべきなのですよ、ただ…」

「人が多いのよね、とてもじゃ無い、惨(むご)くても選ばないとならない、

だから取り敢えず、縁を持った人達にね」

キチンとそういう残酷な線引きもできる、資質だ。

◇

剣技や体術も申し分は無かった、本気の命の取り合い、という勢いでぶつかると

だが矢張りちょっと今ひとつの思い切りも足りなかった。

「これから貴殿の身を置くは稽古や試合の世界ではありませんぞ、

大丈夫、一度に命を取りに行くまではしません、そしてお沙智殿は

怪我を治すことに長ける四條院、遠慮は断ち切ってくだされ」

あちこち本気でぶつかられ筋も骨も断たれたような状態でおよいは苦しみつつ

深く納得はしている様子だった。

だがお沙智が「何もここまでしなくても…」と言い、およいの怪我を治して行く。

「…二人は…」

「はい?」

「二人は夫婦か許嫁か、なの?」

山幸がフムと思案して

「何か余計な気遣いをさせましたかな?

いえ、某とお沙智殿は「およい殿の噂を聞きつけて」急ごしらえで

取り敢えず手空きから実力の程度を合わせて組んだまでですぞ」

「そう…何から何まで悪いわね」

「いえ、突然押しかけて祓いを押しつけるような真似をしているわけですから…

わたくし共も断られても気持ちが余り崩れないように、という意味合いもあるのです、

正式に組んだ二人ですとその負い目で祓いとして不調になることもありますので」

およいは深く思案し

「祓いは心の力、心技体の揃ったものか…」

「そうですね、ただ、四條院には四條院の、天野には天野の、

そして十条には十条の、それぞれ均衡を保つ点が大まかに違って

人それぞれにもまた違う物なのです、そう言う意味でも

武器や体術に秀でた天野と真っ向勝負で敵うのは中々…」

およいは立ち上がりつつ

「うん、そーかもねぇ」

そう言いつつ、その目が爛々と輝いて口の端が上がった。

もう一度、そういう眼だ、山幸は受けて立つと構え、そして

次に関節を外されたのは山幸であった。

「二度は無い、これはその教訓として有り難く教授賜ったわ」

「むむ…これは…手加減ではありませんな…関節を外した上での追撃の積もり…

詰まり某を本気で取りに掛かった…見事ですぞ…」

もうなんなの、この人達、と言う表情を隠さずお沙智が今度は山幸を治しに掛かった。

およいは微笑み、深くお辞儀をした。

◆

明くる年、およいは自らの名に「宵」の字を充て祓い人として本格始動を始めた。

実家はそれなりに広く、取り敢えず件の二人もこちらに仮住まい、

そして宵の部屋、寝床にはすっかり絆(ほだ)された沙智が宵と共に一戦交えた後で

「ねぇ、本当は定めとかそんな漠然としたものじゃ無くて

はっきりと引きが来たんじゃ無いの?」

宵がまだまだかる~く後引く余韻を沙智にお見舞いしつつささやいた。

「…はい…実は…ただ…そうである、と言うことは定めにも等しい…」

「どういう事?」

「キミメ様が…、貴女様の力を欲しております…」

「芽の出るか判らないような私を?」

「わたくしも直接お目に掛かった訳では無いのですが…噂の段階で確信に近く

宵様の祓いとしての目覚めを予見して居られたようで…」

「穢れに穢れ、現世と半ば切り離された異境…かぁ…キツそうな所だけど

平のペーペーな私で大丈夫なの?」

「それで…お宵様には十条本家に受け取りに行って欲しいものがあります、

それこそは貴女様が持つに相応しいもの、それを受け取ったら、

玄蒼の地に赴いて欲しいのです…」

「う~ん、それは急いでるの?」

「…はい、と言いますのも玄蒼の地はキミメ様…フィミカ様がお籠もりになられて

誰の力を借りることも無く何百年掛かってもやり切る予定で居たらしいのですが、

三十年ほど前にその場所が天野の知るところとなり、開拓団と共に天野ホヲリ様が

急激な開発に追いつかなくなる祓いの支えとしてフィミカ様の元につきました」

「三十年、祓いだともう尽きる頃…と言うことか…」

「はい」

「それは私一人で?」

「…はい」

「悪いわね、貴女を引き込んでしまって」

「いえ…どうあれ受け入れたのはわたくしの決めたことですから…」

とはいえ、少し寂しそうに沙智は微笑んだ

「よし、じゃあせめて「明日行くぞ」となるまでは…」

音の響きを封じられた一室に沙智の声がまた上がる。

◆

宵はそこから各種修行に励みつつ、少しずつ周りに別れを告げていった。

少なくとも二度と江戸に戻ることは無い、と言うこと。

「まぁ、アンタには何かどこか気の落ち着く場所が無いって感じはあったね

それがウチの子達やアタシの体の悪いところを治した「祓い」って奴で

それを活かすことが出来る場所こそアンタの居場所ってワケだ」

芸事の店の女将は色んな人を見てきただけあって理解が早かった。

「ウチの子達が寂しがるよ、あんたのこと結構好いてたのも居たからね」

「まぁ…それは嬉しいけど、女にしか興味ない女を好いたって何も良い事は無い

だから、丁度よかった、これで良かったとも思う」

女将はフフンと何か余裕の笑みのような視線を宵に呉れながら

「さぁ、それはどうだかね、アンタもまだ若いんだ、人の心を深く知るにはまだまだだね」

宵は少し決まり悪そうに

「そうだね、そればっかりは…人を沢山見て、関わって行かないとね」

「知らなくて良かった、なんてヤな事もあるもんだが…振り返れば

それなりにいいもんだって思えればそれで勝ちさ、しっかりおやり」

宵は綺麗な礼をしてまた別の挨拶回りに。

「…そういう訳なんだ、五六年くらいの間だったか、色々教えて貰って有り難う」

花宿の一室、祓いの二人を連れ回した時には健康だったこともあり

治療からは外したが、何しろ体ばかりは膨れた少女に色々オトナの世界を

教えた姐さん、かつては太夫まで上り詰めたが、その後時代の流れと共に

今や「普通にちょっと上の方」の花魁になった「姐さん」

「…そうかい、まぁしょうがないね、このままじゃもう絶対に縁も巡ることもないかい」

「基本無いと思って、今まで有り難う」

頭を下げる宵に

「ま、アンタは居心地の良い常連で…それだけと言えばそれだけだしね…

祓い巫女か、その腰のものもちゃんとした刀に持ち替えて…今この太平の世で

「何か」と戦うって分けだ、確かにアタシなんかお呼びじゃあないね」

そこで宵がすっと姐さんとの距離を詰めて額を合わせ

「さようならだ」

「ああ、せめて勝ち残って生き残ってお呉れよ」

宵は力強く頷いた。

◆

そして宵は実家の皆に見送られ、沙智と山幸と共に京の十条本家へ向かった。

これより先、宵はどこへ行く事も無く玄蒼の地で以後を過ごすことになる。

第一幕 閉

戻る 第二幕へ進む。