CASE:EIGHT

第四幕

「室蘭だって?」

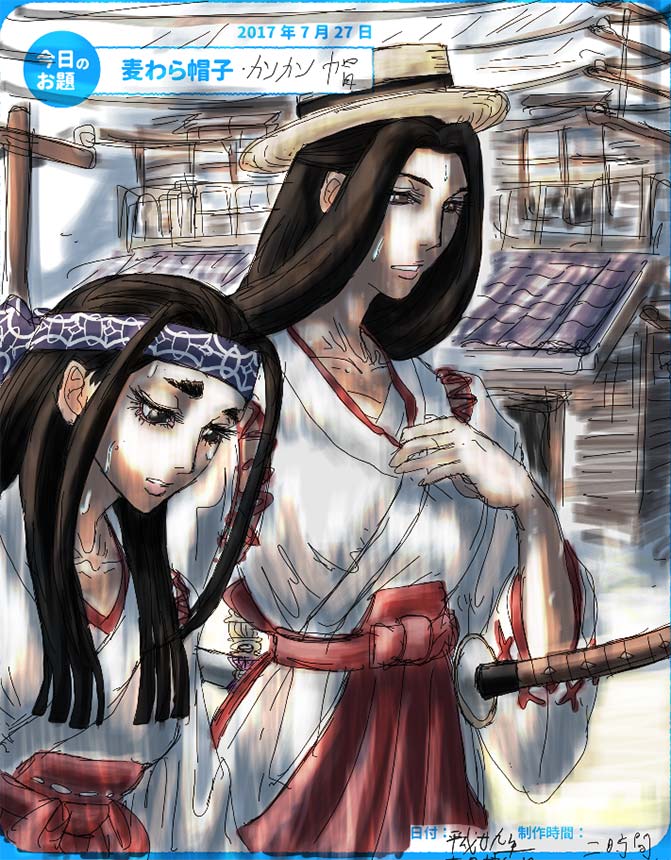

明治四十年の声が聞こえる頃、三十路を少し越えた弥生と、二十代の中頃になろうと

しているやいは警察署に呼ばれて、少しばかりしわが増えた気がするがいつも

あんまり年を感じさせない子安新(明治前の生まれなのだから四十は越えている)の依頼に

弥生がつい聞き返してしまった。

「南は陸奥(青森辺り)、北は樺太、果ては千島の先まで行ったお方が今更なんですかw」

「いやぁ、半端なんだよね、自転車で頑張るにゃあちょいとキツイ、

といって汽車だと半端に手間の掛かる、何とも痛し痒しな場所って言うかね」

「ま、確かに一旦岩見沢まで行ってからになりますからね、

でもこれは確かな事案ですよ、結核の療養所にですね、現れるんだそうです。

…恐らくが元から結核で亡くなった方々の寄り合いだと思われます。

北海道という土地柄、道半ばにして亡くなった方々も多いでしょうから、

それが…特定の月の夜に騒ぐんだそうです、精神衛生上も宜しくないですし

医師や看護婦もかなり参ってるみたいですんでね」

弥生はちょっと意外そうに片眉を上げ

「あンたも年を追うごとに「判ってくる」ねェ、ここんトコ

あンたの紹介は百発百中だから嬉しいよ、全く、私立探偵磐井三郎かって

くらい時には全然全く霊の関係ない捜査協力に勤しむ事もしばしばだったのに

ここ何年かはホント安定してるね」

「電話で呼び出される甲斐もあるってものでしょうw」

「判った、確かに結核ってのァかなり苦しむ病気だ、東京であたしじゃあないが

四條院と天野の二人組でそういうの祓ったって聞いた事がある、今のあたしなら

十分対処も出来るだろ、それで出張を認めて欲しいモノがも一つあってね」

「貴女とおやいさんと後何が必要です?」

「向こうでの移動手段にローバー号(自転車)使いたいんだ、いいだろ?」

「ふむ…貨物扱いなら…」

「いや、じゃあ差額は出すよ、四人分で席取ってくれ」

「あの自転車もまぁ偉い大事に使われてますな」

「命を預けるって程じゃないからいまんトコ何も宿っちゃ居ないようだがね」

「幾らこの国が八百万の神の国と言って、そんな西洋生まれの新しいモンにも

神様がお宿りになるもんですかねぇw」

「分かんないよ、世の中はまだまだ不思議で一杯だからね」

こうして、弥生とやいは室蘭への出張に旅立った。

◆

「…ああ、座りっぱで揺られっぱなしだわ車掌にもアレコレ言われるわ

料金払ったからいいってモンじゃないか、ねぇ」

三等車両に揺られ輪西停車場(現・東室蘭駅)に降り立ち愚姉をこぼす弥生に

やいは苦笑の面持ちでイタズラっぽく弥生に

「モノはモノ、そういう杓子定規がでも、現代国家としての規範なのでしょう」

「判っちゃあいる、そう言う面倒くさい所が西洋規範の嫌いなとこでもあり

関心するトコでもあるんだがねェ」

「私や他の荷物と一緒に札幌本道を自転車で渡った方が良う御座居ましたか?w」

「それはそれでね、雨にでも降られると厄介だってね、ああ、判ってるよ

みっともないあたしの愚痴さ」

弥生は依頼書と室蘭の地図を出して

「ああ、ともかくだ…十六夜の月夜に…とかなんだか風流な事書いてるが…」

「今宵は十五夜…少し余裕はありますね」

「予感がするんだが、単純に晴れ晴れとは行かない気がする、今のウチに方々観光しとこう」

「…予感ですか?」

「ああ、予感だ、そんな気がするだけなんだが、従う事にしてる、

どーれ、先ずはこっちに行ってみるか」

と言って弥生が自転車を走らせたのは依頼と逆の方向であった。

小さなくじら型の半島のある漁港に付き、地図を見る弥生。

「イタンキってのはどんな意味だい? おやい」

「お椀…ですかね…? …といってアイヌの言葉も地方差がありますから

正確とは言えませんが」

「ふーん、なんだろねぇ、由来があるんだろうね、ほら、あの砂浜の砂の椀みたいなさ

これはなんだい…? お、命を感じる、何かのタマゴの寄り集まりってところか」

「その場合オタイタンキですね、その方がしっくり来る気もします」

自転車と共に浜に進んで

「おっ、ここの砂浜鳴くんだな、内地にもあるぜ、鳴砂っての…ハワノタってあるが…」

「語る砂、と言う所でしょうか」

「なるほど、それも風情があっていいな」

やいにとっては十代からハタチ辺り…弥生と共に住みその仕事を手伝いつつ

女学校に通っていたときはとにかく日本人であろうとした。

なので自身の出自やその言語については余り触れて欲しくなさそうだったが、

弥生が抱いてから…もう弥生にとっても不可分な存在になれたと言うときから

少しずつ、古い記憶を嫌がる事もなくなっていた。

今でも、室蘭の太平洋から内浦湾に面した崖と砂浜の部分には多くのアイヌ語由来地名…

漢字を充てられる事もなく、カタカナ表記の地名が沢山ある、

或いはイタンキ…「伊丹紀」のように一度充てられつつカタカナ表記に戻ったり。

トッカリショ、チャラツナイ、オイナオシ…これは「追直」と言う字が充てられているが。

街道沿いではなく、結構険しい崖に面した近くを歩きながら弥生が

「これはどう言う意味なんだろう」とやいに聞くと、

「わたしの知る限りでは○○という意味になりますが、ひょっとしたら

区切りが違っていて訛りが入り××という名称で△△という意味かもしれません」

と言ったように。

ややも暫く歩くと目印のようなモノがあり、泉がある

「丁度喉も渇いたな、水筒の水も入れ替えておこう」

「弥生さん、どうもこちら二十年と少し前に天皇陛下がお寄りになった場所のようです」

「へぇ…陛下のね、どれどれ…こらひどいな、風雨風雪に煽られ良く読めん、

あたしが札幌に来る前くらいか、当時のここだったら鉄道もないだろうし

ホント人の往来だけの土地だったんだろうねェ」

そこから見下ろす室蘭の町々は矢張り鉄道と、明治二十七年に特別輸出港として

道産の鉱物など幾らかを海外に輸出する目的などもあり急激に栄え始めたと言っていい。

それまでの室蘭は、開拓するにも余り農業に向いた…特に日本人なら拘る

米作には向かない土地であった事から、移民は多かれど定着しづらく、

アイヌの割合も多い町だった。

ちなみにまだ製鉄所はない、工業都市になる前、港湾の町の頃だ。

「…うん、何のかんの町らしくはなって行ってるが…入り江の変わり様は

まるでお江戸のようだ、ほら、あちこち埋め立てているよ」

「ええ、そうですね」

「…鯨の魂が結構多いな…シャチに煽られて打ち上がって…そんな感じか

或いは人の漁で…うん、まぁ自然の範囲内さ、だが今はとなると余り気配がしないな」

「もっと大きな自然の輪では、今きっと人の影響が大きくなりすぎて来ている

のでしょうね、多分、これから色々淘汰されて行くのだと思います」

「ああ、でもそれは人ですら例外じゃあない」

道に戻り、気が済んだのか今度は入り江沿いに元の方角へ戻る…ほぼ鉄道沿い…あるいは

札幌本道沿い(現:国道36号)とも言えるのだが、身の丈が五尺七寸(170cm強)で

柄も入れると五尺になる日本刀を帯刀した巫女がブーツ履いて自転車を漕ぎ、その後ろには

色々荷物を背負った同じように巫女の姿をした妙齢のアイヌ、こちらもブーツ。

目立つなんてモノではなかった。

たまに声を掛けられても、「何、仕事ついでに物見遊山さ」というばかりで

連れない感じ、時々道ばたで何かやってると思えば、彼女らが落とす視線の先が

キラキラ光って空に溶けて行く。

「奇妙な人達が来たモンだ」とばかりにそれを見送った。

『流石に痛ましいね』

一般の人も居る中、弥生は敢えて霊会話でやいに声を掛ける。

祓った霊はアイヌの人々…複数だったのだ。

『弥生さんもさっき仰有いました、これも淘汰です』

『あたしァもうちょっと大きな意味で今我が世を謳歌してる白人国家だって、という

意味でいったんだが、そうだよね、いつだったか千歳で遭難死した鶴見って学生もそうだ』

『正直、悲しいし悔しいです…でも、そのたびにあの日の弥生さんの言葉が浮かびます

シサム(和人)でなければ露西亜人…そう言う運命だったのだと思います』

『そのシサムも…露西亜には何とか判定勝ちってところだが、戦争の影響は大きいよ、

折角退役待ちだった屯田兵も借り出されて被害が出てるしね、

英吉利や亜米利加だって二十年三十年先は付き合える奴らか判らない、

我が国は大陸に足がかりが出来ちまったし、樺太で陸の国境は出来るし…

こないだは早速それの祓いだったじゃあないか、

次はどうなる事やらだ…いや、次が良くても更にその次、更にその次…』

『人の世と時代は、怖い物ですね、でもそうしないと得られないモノがある…』

『手広くあっちこっちに手をつけ利権にしがみつき出すと途端にいけない。

そして失いそうになってから大事な事に気付くのが常なのさ、愚かなモンさ。

頭の出来の良さの問題じゃあないね、多分生き物としての人の宿命なんだよ、

それはこのあたしだって、おやい、アンタだって多分例外じゃあないんだ、

だから気を付けなくちゃ行けない、身の程は知ってその上で行動を決めないと』

『はい…』

輪西村を街道沿いに自転車は走る。

夕刻に差し掛かろうとする道を札幌本道から外れて海岸沿いの道に移り、弥生は走った。

「療養所のある知利別(ちりべつ)は線路の向こうですよ?」

「うん、いや、思ったより複雑な気分になっちまったから、ちょいとね

汽車が停止するちょいと前にちらっと祠が見えた気がしてね、気晴らしにお参りさ」

やいはちょっと強く弥生にしがみつき

「恐らくはアイヌももし北海道を拠点に国として動かすだけの力を持ち維持しようとすれば

下層の人々というモノも出てきた事でしょう、大自然と人のチカラの折り合いには

必ず摩擦が起きるのでしょう、それはかつての和人ですら例外ではなかったのでしょうね」

「そら、勿論さ、海を西に渡れば怖い怖い国があったから、イヤでも

強くならなければならなかった、と言うのが日本の根本で…そして未だに

相手は欧米になっただけで、これからも変わらないんだろうさ

ただ、事が地球全部に及んじまったら、どっかで落とし所が必要になるんだろうね

それを平和と呼ぶか、戦争準備段階と呼ぶか」

「人と自然が手を取り合い、それで居て発展するような、そんな日は来るのでしょうか」

「当分無理だろうね、石炭掘ったり石油採ったり、それらを火と煙にすりゃあ

そこらは煤だらけだろう、次の燃料が見付かっても、その次が見付かっても

結局は程度の問題だろうさ、そして人は一見考えて決めごとをするんだが…」

現在室蘭市日ノ出町と登別市鷲別町を隔てるのは鷲別岬なのだが、

それを少しだけ鷲別側に行くと祠がある、明治33年創立されたモノである。

そこまでやってきて、その参道から自転車を押し歩きながら

「…その決めごとは大体良心に基づいているんだ、すると私欲の為に、或いは

弱い自分を守る為とお題目を唱えつつ、決めごとを「利用」して美しかったはずの

理念を泥だらけにしだすのさ、視野は広いに越した事はないが、おやい、

もうそこは一人の人間でどうなる話じゃあない、何を善しとし、何を悪と断じるのに

時に「理(ことわり)」ってのは無力なモンさ、でもね」

脇に自転車を置き参道に戻りつつ

「例え生きてるときには無理でも「いつか」という思いがあるからこそ神は必要なんだ

神にも色々あるが、アイヌや和人の神には共通点もある、

自然を元にしていたり、過去の偉人が元になってたり、日本だって急にここまでに

なった訳じゃあない、何百年も掛けて、きっとそこに力関係はあっても

おおよそ一つになれるさ、「差別」を利権としてしがみつく奴らがきっと

そんな時には病巣になる、恐らく世界中で何が権利か義務か自由かを

考え直さなきゃならない時が来るだろう、何度も何度でも来るだろう

そんな時に必要なのが、人の手垢にまみれない神そのものだろうさ」

弥生とやいが祠の前に立つと、弥生は祠を見つめ

「お、ここは保食神(うけもちのかみ・食物の神)と

大綿津見神(おおわたつみのかみ・海神)か、このくらいの身の丈が丁度いい。

実にこの胆振らしい素朴でいいトコロじゃあないか」

参拝をして弥生はやいに微笑みかけ

「今は生きる事に精一杯になろう」

「はい」

◆

「ええ? 当日来て呉れだって?」

輪西停車場(現・東室蘭駅)西北側、中島を突っ切りやや山に入った所に知利別がある。

その坂を登った所にそれはあった、しかし、今日の祓いは遠慮してくれと言う。

「一日違いというのはそれほど大きな違いなのですか?」

やいが思わず聞くと、担当の事務員が渋い顔をして

「今まで何度か道南地方で名のある祓いの人達に来て貰ったんですけど…

前日までは気配も読めず、当日夜中にいきなりやってきて、そうなると

手がつけられないと言われまして…それが…証言を元にして十六夜の晩なんです」

一人で北方日本を…とはいえ、それはあくまで「半公的祓い人」であって

普通に各地にもインチキも多いが、何人かはまァ確かに祓いも出来てる人も居た。

腕前の程は兎も角、居た事は居た。

弥生は困ったモンだと廊下に立ち、「ちょいと静かにして居て貰えるかい」と

事務員に頼み、両手指先に詞を込め、余り広いとは言えない廊下の両端に

それぞれの手を当てると、弥生のそれぞれの手の両端から療養所内へ何かが

広がっていって伝わりきると帰ってくるのが宵の療養所内と言う事もあり

事務員の人でもそれなりにはっきり見えた、事務員はビックリして

「こ、これは…」

弥生は集中しているのでやいが代わりに

「今、弥生さんはこの療養所内のあらゆる場所をお調べになっています。

音の響きで部屋の大きさや材質を測るように」

「な…なるほど…」

集中していた弥生が顔を上げ目を開く。

「場所は霊安室だ…、なるほど…コラ確かに迂闊に触れるのもなんだねェ」

今のちょっとした目視できる現象に「なんだなんだ」と医師や看護婦もやって来ていて

どこに現れるとは言って居ないし陳情していなかった療養所側は驚いた。

(これはイカサマ避けの措置であったらしい)

「観音さん…大ぶん民間信仰化してるな、女の観音さんだ、霊安室にそれがあるだろ

そこに救いとしてすがっているし、観音さんも確かに非業の死を遂げた魂を救う

役目を持っているが…一日だけ…その役目が果たせられなくなるらしい。

多分女の僧侶かなにかが宿ったのかな、月のモノ設定日って事さ

その時だけは役目を果たせなくって非業の死を遂げた霊は騒ぐんだろうね」

療養所側関係者は「おお」とどよめく。

なるほどこれは確かに「ホンモノ」だと。

「月のモノに一日ってのもおかしな話だが、周期に入っても頑張るけど

一日だけはどうしても休ませてくれって、そういう事なんだろう」

「そ…それで…その」

「死者に対して祓える数が追いつかないみたいだね、室蘭も大きくなって

いずれもっと工業的な町になるだろうさ、折角石炭やら何やらあるんだからね。

そしたらもっと人も増える、まだまだ苦難の日々は続くだろう。

でも、やれる限りは自分の手でやりたいヒトみたいだ、

確かに今日手を出すのはそのヒトにも悪い、出直そう」

弥生が踵を返し玄関に向かうと、やいが一同にお辞儀をして弥生の後に。

「あの…!」

医師の一人が弥生に声を掛けた。

弥生は立ち止まって振り返り、

「なんだい?」

「いえ…もし…もし、明日夜貴女が祓いを行ったとして…また同じ事は

起ると言う事でしょうか…?」

それについては弥生はちょっと思案顔で

「…考えてる事がある、あるはあるんだが、それも明日になってみなきゃ

何とも言えないね、最悪はあたしが返り討ちに遭う事なんだが、

それだけはないと思ってくれ、祓えない霊達じゃないよ、ただ

もしどうしても今後が心配なら、一年ごとに慰霊祭を行うとか

そういう神頼み…おっとこの場合は御仏の救いが必要なのかもね」

「信仰は色々ありますので各宗教の方々をお呼びした方が…?」

「そうだね、まぁその仏教一つ取ったって宗派はあるしキリスト教もそうだが

根が同じなら大丈夫だろう、言っておくが非業の死なんて絶対に尽きない

今回はあたしが祓うが、慰霊は定期的に行い、不安があるなら

騒ぎになる前に地元にも居るんだろう、祓いの人に頼めばいいさ、

それなら手がつけられないって程の事もないだろ」

「なるほど…」

生まれた限りはいつか必ず死ぬ、しかも死に方を選べず、あるいは突然の

事故・争い・そして病気…それらで非業と言える死を遂げる魂は確かに尽きないだろう。

人に限らず、ありとあらゆる生き物がそうだ。

病院に勤める医師…しかも明治時代に生きる医師だからこそ、

足掻くにも限界があり、まだまだその限界も近い事は悔しくも承知の事だった。

「判りました、では明日、宜しくお願いします」

一同がお辞儀で二人を送る。

「そういや、宿ってこの様子だと取ってないかな?」

「申し訳ありません、十六夜としたからには当日来るモノと…」

「そうかい、まァいいさ、じゃあ明日夕刻にもう一度来るよ」

◆

二人が取った宿では次の早朝、中庭で組み手の練習をする二人が見られた。

熟々、何とも珍しい来訪者であった。

旅館で朝を済ませた後、そこは知利別のふもとの中嶋だったので旅館を出て

中嶋神社にもお参りした後、迂闊に動くと先日のように心を揺さぶられる事があるかも

しれなかったので周囲を…特に恐らく町中を流れる知利別川流域を

自転車も手押しでやいと共にぶらぶら散策した。

「おっ、くじらもちとはなんだい? 流石室蘭、鯨尽くしだね」

菓子屋の前を通りかかり、店の主人にそう問うと

「お客さん、くじらもち自体は北陸や東北に伝わる菓子ですよ、べこ餅と

中身は変わりません」

弥生はちょっと恥ずかしそうに頭を掻きながら

「そうかい、北陸にはそれほど縁もなかったから今初めて知ったよw」

やいもちょっと微笑ましく

「弥生さんにも知らない事はあるんですね」

「そりゃァ、あるさ」

店の主人曰く

「だが、ここでそれを売るのは「室蘭だから」って理由はありますよ」

「はは、だよね、とてもここらしいと思うよ、二人前貰おうか、店先で食わせて貰うよ」

くじら餅にも色々あるが、ここでは渦巻き模様のかまぼこのような作りで、

正にかまぼこのように切って食す餅であった。

弥生とやいが茶と共にそれを食していると、警察官がやってきた。

誰かが通報したのかも知れない、これもまァ、ままある事だったので弥生もやいも特に

気にせずに居たが。

「この刀はなんだ、お前達は一体何者だ?」

茶を飲みながら淡々と弥生が

「この刀ァ、あたしの商売道具さ、札幌から仕事でね」

やいが荷物から書状を取りだし、警察官に提示する。

北海道庁公認の印まで押してあり、警察の担当として子安新の署名と印もあり、

それは今度の室蘭での祓いに関する依頼と、所持物一覧で確かに刀とある。

弥生はややイタズラっぽく

「がまの油売りじゃあないよ、といって祓いなんて胡散臭い職業の代表みたいなモンだが」

警官は困惑した。

それは確かに道庁公認の書状であるし、子安新の名くらいは知っている。

弥生もやいも余り子安新の事は気にしてなかったが、実はもう結構な

出世をしていていいのに今の仕事に付き続けていてある意味「滅私奉公」の

手本とされている部分があるのだ、人柄も柔らかいし、敵の少ない人物であった。

「いや、しかしそんな大きな刀なんて…」

「まぁそうだね、こんなのが流行ったのは鎌倉から戦国の時代だからね

そう言う時代の業物なのさ、これは」

刀の大きさが問題になる事をやいは不思議に思った。

やいにとっては見慣れた弥生の商売道具にして、イツノメという保護のある

由緒はあるのだろうが、特に規格として特別なモノと思って居なかったからだ。

警官が戸惑う、その警官が腰に差しているのはサーベルだが、そういえば

札幌で見掛ける警察官達もこんな感じだったな、子安新などは帯刀していたけれど

確かに弥生のイツノメに比べたら短かったし、でもそれは警察という職業柄

なのかなとやいは思って居た。

「野太刀、曰くに「イツノメ」。 刃渡り四尺弱ってぇと基本背負い刀さ

あたしもまだコイツを継いだばかりの若い頃は背負ってたんだよ? おやい」

弥生の常としてそれは左手に持つか、左の腰に差すか、紐で吊るにしても

肩掛けで矢張り左腰に来るようにしていた。

「そうなのですね」

「あたしは…っていうか十条は昔っから体躯はでかいほうでね、

こっちのが使い出があるのさ」

「そういえば、弥生さんは大きな方ですよね」

「五尺を四寸も超えたら(162cm)大女って世界で七寸あるからね、はっはっは

奇異な目で良く見られたモンさ、今もだけどね」

気っ風(きっぷ)のいい姉御肌な弥生はそれを気にしては居なかったが、

やいにしてみたら「そうか、そう言えばそうだな」と言う事の連続であった。

いつも一緒の自分がアイヌだからかなとか、弥生がキレイなヒトだからかなとか

色々考えていたが、そうか、先ずは規格外なのだ、と思い至り、妙に納得した。

やや蚊帳の外だった警察官も、書状がホンモノのようである以上

納得せざるを得なく、それをやいに返しながら

「そんな大きさの刀…済まないが個人的な好奇心で見てみたいのだが」

「いいのかい? 往来での抜刀を許可したと見做すよ」

弥生が刀を持って立ち上がる。

手持ちの状態だと弥生は反りを下にしているが、くるっと上向かせそれを抜く。

鞘が腰のままだとやや抜きづらいので使うときは手持ちにしたりするのだが、

それも納得の長さ、そしてやいにとっては見慣れた輝き。

これはちゃんと弥生のめがねに適った手入れをする職人によって、例えば

やいとの出会いになった「羆のカタチをした災厄」など現物を斬ったときに手入れをされる。

普段弥生…歴代のイツノメ持ちが斬るのは主に霊体であり、

鎌倉時代中期から600年余の今も尚、研がれ過ぎず十分な刀身を持っていた。

周りがどよめく。

そういえば、平時の往来で抜くなんて事もなかったな、とやいは思った。

冷静にそれは、確かに業物の様相を呈していた。

「もういいかい? あんまり目立っちまうのもあたしァゴメンでね」

「………あ………ああ、有り難う、凄い物を見た…」

警官が気圧されたと見えて汗をふきながら俯いた。

弥生がイツノメを鞘に収め、刀身を逆向きにして自らに立てかけつつ座り直し

くじら餅を頬張る。

余りに警官が緊張した物だから、弥生が「やれやれ」という感じで店に

「もう一人前頼むよ、このお巡りさんにだ、お代はあたしでいい

…そんな堅くならないで、まぁ餅でも食べてお行きよ」

落ち着いてきたら有り難くそのお巡りさんは餅を茶を頂きながら自分の半生を語り出した。

平民の出である事、そりゃもう苦労して警官になった事、

法の杓子定規はどうしても一般に馴染みにくい所があり、そのバランスに苦しんでいる事。

野太刀というモノを初めて知って古来の日本というものの深淵を見た気がした事。

「アンタが仕事に一生懸命なんだって事はみんなに若干距離取られてる事で

証明してるじゃないか、得体の知れない帯刀した巫女の通報もちゃんと聞いて

するべき事をした、アンタは立派にやってるよ、あんたが手練れになる頃には

もっと世の中も変わるさ、経験を積みな」

なんでかそんなお巡りさん苦労話に付き合う羽目になり、弥生とやいは苦笑しつつ

用事が済むと再び散歩に戻り、昼下がりにも蕎麦辺りを一杯食べて、そして夕刻になる。

◇

今度は所長が出迎えた。

「昨日はどうも、失礼を致しました」

「なに、判ってみればなる程って事だったし、気にしちゃァ居ないよ、

まだ少し早いだろうが動きは感じておきたい、どっか病人と共通でもイイさ

休めるとこを頼むよ、大丈夫、あたしにも、このやいにも結核菌は

感染しないようになってる、病死は有り得ないようにね」

それもなんだと言う事で、事務所で待機する事に。

初めのうちは看護婦やら医師やら事務員やらから質問攻めにあったりしていたが

(この時やいも質問攻めだった、好意的に迎えられ好意的に質問をされる事など

余りやいの経験にはなかったが、それもこのアイヌの割が多い室蘭ならではなのだろう)

時間が近づく頃、やはり全職員不安が強くなってきたのか緊張が強くなった。

(とはいえ、今度こそ祓えそうと言う期待から欠勤はなかった)

さて、もうそろそろ配置につくかと言うときに、看護婦が一人事務所に飛び込んできて

患者の容態が悪化したと他の職員に告げてちょっと慌ただしくなったが、

仕事は仕事、自分たちは自分たちの役目を果たすまで…と立ち上がり、霊安室に

向かおうと言うときに、看護婦と医師の間で「患者さん」ではない名詞が出てきた。

「東川さん」と。

弥生は固まってそちらを見た。

やいは察し、

「申し訳ありません、その患者様、お名前はなんと仰有るのですか?」

医師は「ああ…」と気付くも「ん?」と何故それを知りたがるのかと一瞬思ったが

「札幌からこっちにやってきた…この人もなかなか可哀想な境遇で…

東川神奈さん、年は多分、十条様と同じくらいの女性です二階の奧に…」

弥生の心に深い動揺が生じたのがやいには判った。

やいは、弥生の手をとり、優しく語りかけた。

「先ずは、仕事ですよ、その後の事は…私、今夜は何も見聞きしなかった事にします」

固まった弥生がやいの方を振り向き、動揺を抑えて行くのが手から伝わる。

弥生は、苦笑の面持ちから複雑に微笑み

「ああ…そうだな…そしておやい…今夜一回だけ…浮気を許しておくれ」

「弥生さんのYouthful Ardorに決着を付ける機が巡ったのです、

逃す事のないよう、先ずはきっちり仕事をしましょう」

弥生はもう自分のものだというやいにも自信があった。

そのやいのしっかりした意思を受け取り、弥生にいつもの表情が戻る。

◇

二人が霊安室に入ると、苦しみからなのだろう、早速霊が襲いかかってきた。

一般人なら兎も角、祓い人は潜在的な敵と言う感じで襲いかかってきた。

構わず入室する二人だが、やや後ろを歩くやいは既に「詞」を唱えていた。

霊が障壁にぶつかる衝撃というか摩擦のようなものが、つかず離れず

後を付いてきた事務員の目に見える、それは確かに戦いだった。

弥生は普通の言葉と霊会話を混ぜて喋った。

「…しょうがないんだろうが、だいぶん気が立ってるね。 おやい、そのままね」

やいは頷き、弥生はイツノメを抜き、観音像へ一振り…!

と、それは峰で振るわれていて、観音像の頭に触れて弥生が何か「詞」を唱えると

その頭上に矢張りというべきなのか、尼僧の姿が現れた。

事務員は魂消た。

「…あンたは立派だよ、実際真面目に仏教を修め信仰したんだろうね」

『然りとて拙僧も女性(にょしょう)としての宿命は逃れられませぬ…

今もこうしてご迷惑を…』

「仕方無いッちゃ仕方ないんだが…なァあンた、宗教から拘りを捨ててみないかい?

いつの頃の人かは知らないが、仏教と神道と、そしてこれからの時代は

キリスト教なんかも知っておかないと、役目果たしきれないかもだよ」

『拘りを捨てると申されても…』

「なに、簡単さ、あたしは今あンたに先史神道の「詞」を教えるよ、古い古い、

まだ大和言葉と言えるのかどうかも怪しいほど古い大昔の言語を使った経みたいなモンさ

そしてあたしとやいは…これは教育機関と制度と、そして巡り会った縁からなんだが

キリスト教について勉強はしている、その精神や賛美歌なんかも判る、教えるよ。

日本人にはね、仏教に流されつつ生活のあっちこっちに神道が根付いてる」

弥生は先ず一気に喋ってからまた続ける。

「だから祓いの詞の影響は避けられない、そしてキリスト教なんだが、

この室蘭にも教会があってね、下調べした所…最初の洗礼者は三人のアイヌ…

と言うように、これもその精神や教えは知っておかないと上手く折角の

あンたの力が発揮できないかも知れないよ、教えが、宗教がなんであるかなど

一つに拘ってちゃ、死の苦しみから解放されたい必死な魂を抑えるのは難しいだろ」

尼僧は考え込み、そして顔を上げ

『ご教授賜りたく…』

深々と頭を下げた。

「よし、そしてだね、まずそれをやるのに、この人らには静かになって貰わないと困る」

そう言って弥生は刀を納めつつ両手指先に詞を込める、ロウソクだけの室内に

それより明るい光る水のようなものを纏う両手の指先、事務員はまた魂消た。

「無理矢理ってのは好かないんだが、お前達に言っておくよ

お前達はもう死んだンだ、苦しみから解放されていないとおかしいんだよ」

左手を前面にかざし、その光を放出する、室内にそれが広がり反響すると

それに反応するように人型の…恐らくそれが「苦しんで死んだ人の霊」なのだろう

十数名分の痕跡となって見えた。

老若男女、和人もアイヌも、中には西洋人も居た。

「何か志があって、或いは何か野望があったにも関わらず、病…増して

結核やカリエスなんて酷く苦しむ病気にかかって、辛かっただろうさ

だが、もう終わったんだ、お前達は苦しまなくていいんだよ

何故って、お前らはもう死んだからだ、死んでまで苦を背負う事はない

少なくとも日本や西洋じゃあ、それは共通認識のハズだよ

まぁたまーに死んでも咎を受けるような羽目になる奴も居るが…」

その霊達の荒ぶった魂が抑えられて行き、キラキラと光って

昇華して行くのが事務員にも見える。

「おう? アンタはまだ逝けねェみたいだね、何が欲しい?」

ソイツは空気を振るわせ、誰の耳にも聞こえるよう叫んだ

「我、道連レヲ求メタリ!」

渾身の力を込めやいの壁を強行突破突破し、事務員には目も呉れず霊安室を飛び出すソイツ

弥生はその怨念だけは厄介だろうと当たりこそ付けていたものの、

まさかやいの壁が突破されるとは思わず、舌打ちをしながら後を追った。

「おやい! まだ残っている霊にもう一押しが必要なら、あンたにそこは任したよ!

そしてその尼さんに、色々教えてやっててくれ!」

「はい!」

やいは自分の詞の壁が突破された事にもちょっとショックだったモノの、確かにまだ

この霊安室でもやるべき事はある、それを「一任された」と言う事は

自信を持っていいと言う弥生の言づてなのだと理解し、立ち直り、その役目を果たす。

「ソイツ」は二階に上がり、迷うことなく向かった先があった。

第四幕 閉

戻る 第一幕へ 第二幕へ 第三幕へ 第五幕へ