CASE:Sixteen

第四幕

「もういいよ、八千代。 ありがとう」

罔象が言うと、桜も言葉を思い出しながらもどかしそうにもしながらも何とか

「ありがとう」

と喋った、喋ったが咄嗟に状況に合わせ詞を、という速度には全く対応出来ない。

罔象も祓い無しでも引きずるが動ける程度にはなった、しかし矢張り激しい戦いには…

ここまでくるのにも何ヶ月もかかった。

八千代も仕事があるので張り付く訳にも行かず、粘りに粘った。

その間に巌の知識や知人などからの組み立てで今で言うリハビリテーションのプログラムも

二人それぞれに組まれたのだが、もうそれも年単位の作業になるだろう。

「もういいよ、八千代、何だかんだ言ってあたしらも三十路が近いししばらくここで後を育てる、

その後は…フィミカ様には申し訳ないが、あの丘に移ろうかなと思ってね」

罔象が桜を見つめると、桜も頷いて八千代を二人で見た、決意は固いようだ。

「…おっか様もおっと様も納得済みですか?」

「まだだけど…このままじゃあたしらは養生もままならず甘やかされがちになって

ただの穀潰しになっちまう、せめてさ…緩やかな土地で緩やかな鎮魂相手にする

引退の立場になろうかなと思うんだ、いや、確かに悔いが全く無いと言えば嘘になる

なるが、意地だけでどうにかなる物でも無い、折り合いは付けないとな」

八千代は俯いた、寂しいが現実的にはそうするしかないのかもしれない。

「もう少し…世の理が深く探れて知られていましたらもう少しは…と思うと残念でなりません」

「しょうがないさ、大きな時の流れには逆らえない、フィミカ様でさえも」

そう、それは確かに稜威雌を授かって初仕事の時にも思った事だ。

八千代が少なからず敗北感に襲われていると

「おいおい、確かに今まで見たいな祓いは無理だけどさ」

罔象の腕が八千代の首根っこを包みその頭を抱え込んで組み伏せる。

桜がにっこりと罔象へ

「…いいですよ」

ビックリしている八千代に罔象が

「コッチはまだまだまだまだ現役だよ、覚悟しな」

◆

「あたしと桜にはまずお互いが居る、使い物にならなくなったのも同時っていうのは

何か巡り合わせがあったのかもな、八千代、お前はあたしらが中に引き入れただけ、

常に一緒って訳にも行かなくなっちゃ、お前もいい人を見つけな、

弓様のように「帰る場所」を作るのもいいだろうさ」

八千代はその後仕事で地元を離れなければならず、三人で愛し合った後の罔象その言葉が渦巻いていた。

『おい、何を惚けて居る、お前も祓いだと言うならオレ達をきっちり祓えよ』

ふと八千代が我に返る、そう今まさに戦場跡地にて死した武士達を祓うというところだったのだ。

体は大きくなり大人の風格が増した八千代とは言え、左手を頬に当て浸るように目を伏せる癖は変わらず

「申し訳ありません、少し身の振りのことを考えて居まして」

『祓いが祓いでなくなってどうするというのだ』

「祓いは当分続けますよ…でも、そうですね、そこも含めて考えなければならないのかも…」

『それも生きていればこその悩みだな、この思いが「恨めしい」になる前にオレ達と戦って

打ち勝ち祓ってみせるのだな』

武士の霊達がにじり寄ってくる。

その武器も多様で弓から槍から太刀から農具に至るまで何でもありだ。

この時期、そろそろ身分を再び弁えるよう、というお達しも出される物のまだ戦国の真っ最中

志だけは高く武士になりたがり、なったモノの道始めにして尽きた魂。

「そうですね…申し訳ありません、貴方達を侮辱するつもりなどは無くて…」

射られた霊の矢をいつの間にか稜威雌で落としつつ、さっと間合いを詰めて

見事な捌きで縫うように霊達の攻撃を受け流しつつ一太刀の元にその霊を祓って行く。

『野太刀を左手一本で…、大した腕前だ…!』

霊のまとめ役一人だけが八千代の太刀筋をなんとか躱したが、それでも残るは自分一人。

「ただこうしますと前に構えられず左肘までを支えに余り大きくも振るえませんので…

それにしても躱すとはお見それしました」

『…武士として成り上がる事が出来なくなった以上悪霊として上り詰めるのも…と思うたが…』

「諦めてください、とはいえ、ひと息で全てを済ませるつもりでありましたのに、

あなたを見くびりすぎていたかも知れません。

お名前をお聞かせ戴きたく」

『殿から受けた苗字は堅堀、名は日野春…』

「私は十条八千代、改めまして貴方様も霊として残るためには最大の足掻きをする事でしょう

見くびる事なく一太刀の元に和にお返しするため…」

祓いの手が現れ一度収められた稜威雌の柄へ手を掛ける。

堅堀は戦慄した、舐められていたかと思いかけていたが、両手が揃うと自分ごときでは到底

太刀打ち出来ぬと悟った。

『…貴殿こそオレを買いかぶりすぎだ…!』

しかし覚悟を決め、堅堀が一歩を進むと八千代も進みそしてすれ違う。

両手で自在に動くようになった稜威雌の動ける範囲はやはり野太刀だけあって広い、

そして祓いを纏ったその刃、余りに鋭利!

「堅堀様、次は何かを成せますよう」

『…うむ…』

堅堀は祓われた。

脇でその様子を見ていた目付役にされた僧が

「見事に御座います」

「いえ…、武士の霊とのこと、少しは「武芸」を交えませんと…と思い

ひと息にとは参りませんでした、まだまだです」

「拙僧も力は持てど今やすっかり民の管理人扱い…祓いの立場という意味では

同等の筈なのに、武器を持つ事は徒(いたずら)に武将を刺激しますゆえ、できません、

といって読経や多少の武具を纏っただけでは成仏も捗らず、お目付のような役割、失礼致しました」

「実存主義と申しましょうか、目に見える物のみを信じるという発想そのものは

悪い事ではありません、屹度知識や道は深まる事でしょう、仏の教えで言う「末法の世」とは

まだなりません、充分この世は理で動いておりますよ、ただその理の主役が変わって行くだけで…」

「我々は時に抗うのでは無く、その中で立ち位置を見つけ換えて行く事を選びました、

これが賢い事なのか狡い事なのか…」

「そういう役目は、私達古くからの祓いにどうぞお任せください、

民の管理というのも大仰に感じますが必要な事、

古くは律令の時代から誰かがやらねば国を把握しきれませんから」

八千代の言葉に僧は頭を下げた。

「古くは祓いの一派であったのに早々に時代に迎合し「蓬莱殿」などと大層な姓を持つも…

このような事になってかたじけない」

「いえ…ただ…どうか祓いの術だけは後世へ伝えてください」

僧は再び頭を下げた。

「はい、…河東の乱の爪痕…今確かに仕舞いました事を認めました」

「河東の乱もまだ八年前の話しですね…駿河と相模…

西には今尾張国の家督を継いだ当主が随分と大きな勢いを持っているようで…」

「そうですな…東海(太平洋側)と日本海とで大きくこの辺りは二分されて居たのですが

それも崩れそうです、お気を付けください、織田の新たな当主は厳しい者に御座いますよ」

「…その前に基督(きりすと)教ですね…、彼ら「宣教師」は一見従順に日本の郷に従っているようで

深く深くこの日本に探りを入れています」

「新たな価値観や物が入る事は基本的に良い事だと思っておりますが、

過ぎますとどこかで大きな反動が来ますな…」

「そこが怖い、全く締め付け国として閉じこもるまでしてしまわないかと。

折角中原の国(いわゆる「中国」)以外に大きく学べる物もやって来たのに、時は戦国

あっという間に広がったのは鉄砲とはなんとも空恐ろしいではありませんか

ゆっくりと取り込む事も出来ないのなら、いっそのこと国が傾く勢いでも

誰かが統一…いえ、院の血筋はそのままに統一してほしいものです」

二人は来た道を戻りながら日本の行く末を案じた。

片方は古くは祓いの家系の一つで文字を持ったかどうかという頃には仏教の教えに祓いを転じて使ったが

時代に迎合する故時代の縛りも激しく身動きの取れない蓬莱殿、

そして片方は祓いを捨ててでも祓い全体を救うために伝統も格式も何も他の二家に依存するしか無い十条、

実家に戻れば妹は心配し、弟は成果を知りたがる、恐怖や痛みに耐える事も。

なんとも晴れきらない渦の中にありつつ、それでも八千代は微笑んでいた。

◆

主に東海地方から関東方面を重点的に回っていた八千代が富士のよく見えるある村に立ち寄った時である。

またどこかの戦の余波なのだろう、

今、乱取り(略奪)がほぼ終わりつつあるようなところにやって来てしまった。

この当時はまだ農業も今ほどには発達して居らず、人口も徐々に増えてきた事もあり

人口に対しての食物の絶対量も足りず、社会の上辺や略奪を受けやすい土地などはそれを忌み嫌い

表だっては禁じていたのだが、要するに「背に腹は換えられない」というわけである。

これも時代の流れなのだが、八千代は複雑な気持ちで焼け落ちつつある村を進んでいると、

最後の手土産と言う事なのだろうか、今まさに乱取りの最中という現場に出くわしてしまった。

そこそこ立派な家屋に農地、恐らく今燃えようとしている屋根裏部分では養蚕もしているのだろう。

「甲斐などは割に平穏な土地だと思うて居ましたのに…」

母の生誕地は武田信玄を頭にこの当時は東の大きな勢力とは同盟を結んでいたが、

それで何をするかと言えば上越地方(主に長野方面や新潟)の方への侵攻である。

これもその余波なのだろう、なんだか悲しくなった八千代の耳に今まさに殺されたのだろう

大人の男女、恐らくは妻夫であろう、そしてそれに悲鳴を上げる女児の声。

「終わってしまった事」なら瞑ろうと思っていた目も「今まさに」とあれば見過ごす事は出来ない。

八千代はその家に入り込み、悪戯でもされようか、さもなくば連れ去られようかという

数人の男が女児に群がるところに参じた。

「そこまでにしてください、命まで奪う事は無いでしょう」

男達はその女の声に振り向く。

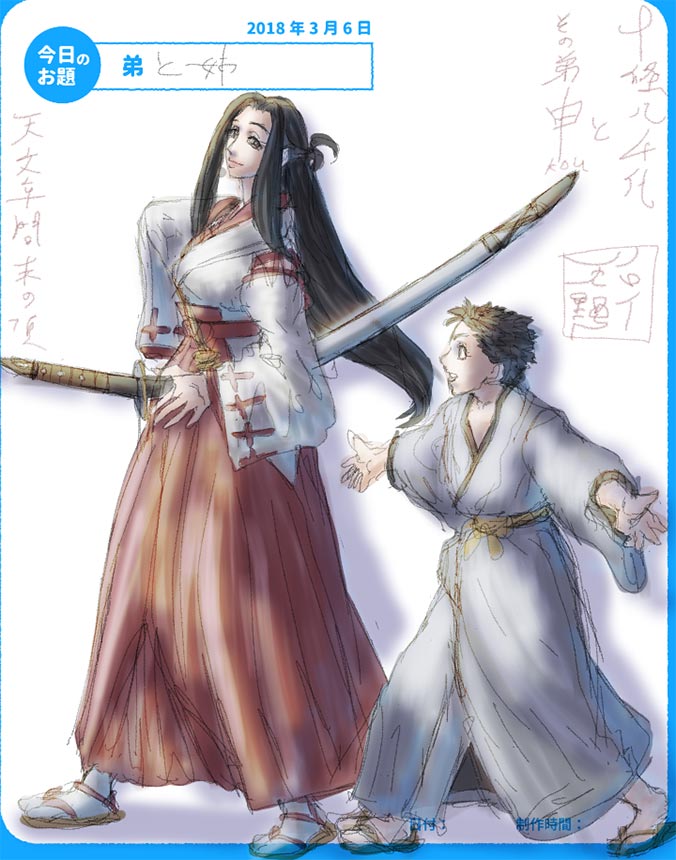

そこに居たのは一見巫女だが片腕で野太刀を下げて身の丈が五尺八寸(175cm当たり)という

デカくて妙に発育のいい女、穏やかな表情なのにどこか凜とした雰囲気。

「な…なんだよ…こっちだって抵抗されりゃそうするしかないさ!」

「言いたい事は判らなくもありません、しかし見てしまったからには黙っている訳にも参りません」

「…おい!」

足軽の一人が声を掛けると略奪や女児に手を掛けていた者達も武器を片手に八千代に視線を向ける。

妙にでかい女だが「いい具合そうだ」という色が見える。

八千代の目の温度がどんどん下がる、放っておかれる形になった女児にはそれが妙に恐ろしくも感じた。

「…生きた人を斬るなど…ほぼあり得ない事…ですがこれも時の流れというなら…

敢えてその穢れ、被りましょう」

◇

しかしそのすれ違いざま、足軽達はその装備や武器だけを斬られ、呆然としていた。

四尺を越えるような刀身を屋内で何の不自由もなく片手の女がそれをふるって

すれ違いざまの一瞬に自分たちを「兵」から「農民」に戻してしまった。

女児は息を呑んだ、呼吸する事さえ忘れるほどに。

斬ってしまいたいのに矢張りそれは出来ない、その葛藤が丁度顔が陰になった八千代を

更に恐ろしい物に感じさせた。

農民は八千代を片手だと思ってそのように展開していたが、女児には見えた

その右手は無いのではなく、どうやっているのか必要な時には使える見えない手なのだと。

八千代は農民達に背を向けたまますっと立つ体勢に戻り顔だけをちらりと向けるカタチにして

「奪うだけの物を奪ったなら去ってください、この子は奪わせません」

どこかの地方の農民なのだろう、彼らはすっかり恐れを全面にそれでもきっちり奪った物を

持ち去って逃げ去っていった。

「…申し訳ありません、稜威雌様、こんな事に貴女を使うなんて」

その大柄な巫女はまた見えなくなりつつある右手で鞘に刀を戻しつつそう刀に語りかけた。

はっきり言って怖い、大柄だし、あの何もかもを凍らせる勢いの冷たい眼と

どれほど殺気を滾らせても結局は「武具」だけに留め、煮え切らない思いを何とか堪える姿にも。

ただ、その刀に語りかけたその表情と言葉はとてもやるせなさそうだった。

「…怖がらせてしまって申し訳ありません、ご両親は…もう間に合いませんね…

貴女にとってはどちらが良かったのでしょう、一人で生きなければならない方なのか

それとも乱取りでどこか誰かの妻になる方と…

私は余計な事をしたのかと…」

巫女の葛藤その物は女児にも良く判った、何しろそれは自分の身の上に掛かるモノだから。

その子は俯いた。

「ここは…じいさまやばあさまや…そのまたじいさまやばあさまが生きて来たところ…

一人で生きられるなら…そうしたい…!」

まだ十にもなろうかというその子には心意気だけでは重すぎるだろう。

八千代がその様子を見て急に素っ頓狂な声を上げ

「そうです! わたしどこか腰を落ち着ける新居が欲しかったんですよね!

どうでしょう、私をここへ置かせてくれないでしょうか?

畑仕事は少ししかやった事はありませんが、知識だけはありますよ!」

ビックリした、重すぎる心を持っているかと思えば突然の軽さ、得体の知れない帯刀した大柄の巫女。

「…え…ええと…」

「貴女を一人残してしまったお詫びもあります、私をここに置いてください、そして

貴女が生き抜く支えをさせてください、どうか、お願い致します」

そんな大柄で帯刀した巫女が平伏して少女に頭を下げた。

「畏れ多い」そう言えばいいのだろうか、でも言葉が出てこない。

「直ぐには答えも出てこないでしょうか、でも、私は殆ど考えを固めました。

まずは…延焼を防ぎませんと…」

巫女はまた刀を抜き、焼けてどうしようもない家の部分を切って落としていった。

そして不思議な事にその刀の一振りに呼応するが如く火が消えて行く。

全く自分は何かに惑わされでもしたか、少女は我が目を疑いつつもそれは実際目の前で起こっている。

「蚕もできる限り助けませんと…、材木も足さねばなりませんね…」

もうすっかり居着く気なのか、粗方の作業をしながらその人は呟く。

事態が落ち着いたとみるやその大きな太刀を鞘に戻し、少女の方を向いて彼女は言った。

「名はなんと申します?」

「…あ…、ち…ちよ」

するとその巫女は大層驚いて

「え、それってどんな字を書きます?」

「字なんて読めないし書けない…」

八千代が肩を落としたが

「でも…じいさまが何か…ちよにやちよに…とか言ってた」

「それです!」

八千代の目が輝いて「ちよ」と名乗った子に思いっきり寄る。

もう余りにコロコロ変わる事態と雰囲気に半ばついて行けなくなっている「ちよ」

「私は、その「やちよ」の方です、字はこう書きます…」

土間の床にそれを書く、そして、その「八」を隠して

「こうすると、貴女の名前…千代になります

「我が君は 千代に八千代に 細石の 巌となりて 苔の生すまで」

愛しいひとよ、長く、末永くあらん事を

簡単に言いますとこう言う感じでして…八千代では派手すぎると思ったのでしょうか

貴女を祝うために付けられた名なのですよ」

「あ、それじいさまが言っていた歌だ…そう…わたしの名前、そういう名前なんだ…」

「そう、貴女には幸せになって欲しい、とりあえず大きくなるまで、私を置かせてください」

「で…でもそれは庄屋さんとか…生きてるのかな…でなければ領主様のところに行かないと…」

「そうですねぇ…ではまず…」

八千代はまた光る右手を使い、両手で何かを呟き家に何かをした」

「これで当分は貴女の許し無しに誰も入ってこられません、では少々回ってきます」

いまだ呆気にとられる千代をそのままに八千代は出掛けてしまった。

でも出来る事ならここで親やその親、更にその親がそうして生きて来たように自分もそうしたい

捨てるしかなくなった廃材などを千代は片付けていった。

◆

怒濤の月日が流れた。

とはいえそれは二年ほどの間であるが…、八千代が在宅の時は毎朝富士に礼をし、

外出も最初はちょくちょく戻ってきたかと思えば数日空けるようになったり、

その間にはつまりその奔走する八千代から聞きつけ乱取りにあった千代の家や千代を心配する住人達に

何とか世話になったりはする物の矢張りどこもかしこも物はとられた後であってたいしたことも出来ず…

などと言っていると八千代が大きな猪や鹿などを担いで持ってきて

「宗教的な禁忌など死の前では取るに足らない物」と諭し村人全員で食べる事を促し、

少しずつ日を開けるなと思えば今度は熊だの何だのどっさり狩ってきて置いて行く。

「食べきれないなら」と干し肉や燻製の作り方を伝授しながら。

八千代が何に奔走しているのかは良く判らなかったが、ある時から少しずつ私物と思われるものを

持ち込んできたり、木材と称して立派なほぼ切り立ての木を持ってきたりして千代の家に置いて行く。

千代にしてみれば八千代が住む事を明確に認めた訳では無いのだが

なし崩しにそれはどんどんと八千代の住処にもなって行く。

特に本を山ほど持ってきたり、大工道具を持ってきたり…

何もかもを自分でやる気なのかどんどん道具も材木も本も、

そして食べ物の差し入れだけは毎回欠かさなかった、恐らくは狩り立てだろう野生動物。

時代と共に食肉が禁忌のようになってきた事は確かだが、例えその身穢れようと生き延びる、

千代は覚悟していたしよく食べた。

八千代も物凄く食べる人だった。

食べる事に享楽的な部分があるのか、各地方から色んな味噌や、関西地方で出回り始めて居た醤油、

塩も南方や北方の物、とか恐らく輸入品だろう調味料など、色々取りそろえ、

調理法なども本を見ながら見た事も聞いた事もないような料理…というか

「それを元にした」野生の獣料理を作った。

そして先ず生き抜くためには知識が必要と八千代は千代に丁寧に文字から何から教えていった。

いつしか千代は八千代を「先生」と呼ぶように成って居た。

ついこの間まで自分が教えを請う側で父をその時だけは先生と呼んだりして居た物の

自分がそうか、誰かに物を教えられる立場にもなったかとその時になって八千代は改めて思った。

最初は「自分はそんな偉い者でも無いから」と恥ずかしがったが、千代も生き抜くためには

色んな物事について「知る事」が確かに力になると思った出来事が畑仕事なり養蚕なり

そして八千代が主導する家の造り替えなどで実感としてあり、例え先に生まれたまたま知っていたり

知る術があったのだとしても、事実は事実として八千代を頑固に先生と呼び続け八千代は根負けした。

「そう言えば先生、最初にあちこち出回っていたようですけど、何をされていたんですか?」

写本をしていた八千代がその千代の疑問へ

「ええ、この土地に住む事にですねぇ…例え貴女が良しとしても私も本業が祓いですから

それをこの甲斐の片隅に居を構えて良い物か、庄屋さん、領主さん、お殿様と如何しても話しが

大きくなって行きまして手間取りました、全国的に見れば甲斐は落ち着いて居る方と言えますから

基本的に目に見えない武士の霊などどう説明したものだか、どこかにそういう被害でもあれば

そこに出向いて見せて差し上げられもしたのですが、なかなか機会も無く、長引いてしまいました」

八千代の祓いについてはこの間に多少は近辺に知れ渡ってきて機会もあったので

なんとなく近隣には了承を得られていたというか、現代的な言い方をすれば「市民権を得ていた」

のであるが、やはり領主やお殿様(この場合は武田信玄)となるとそうそう易くは無かったようだ。

「それで…お殿様には許可は得たのですか?」

八千代はそこでにっこりとして

「ええ、半ば脅す形になりましたが、きっちりと♪」

怖っ…、と千代は汗する。

この心の切り替えの早い人なら最初は下手(したて)に、話しが通らぬと思ったなら屹度

「あの時」のような迫力を滲ませ迫ったのだろう、想像が付くだけに怖い。

「大丈夫なんですか、お殿様を脅すなんて」

「そうは言いましてもねぇ…魔物騒ぎもあれば直ぐにも…(この時八千代は罔象や桜の事を思い出す)

…でもそうなれば世間様も上を下への大騒ぎになりますし、甲斐のお膝元ともなれば

粗方の凶悪な霊は既に祓われていますしで「今すぐ見せよ」と言われても困るんですよねぇ

ですのでお疑いともあって切り捨てたくばそう行動しても構いませんよ、…命が惜しくなければ

…と、床下の忍びを脅すのに床に太刀を刺した程度なのですけど」

「…大丈夫なんですか」

「まぁ悪霊騒ぎやもう余りないとは言え魔物が出たとあっては直ぐにも呼んでくれと

伝えてありますので、その節にはただの大言では無い事は証せると思いますよ、何とかなるでしょう」

「…時に先生は今何を?」

「とと様から借りた本を写しております、二冊作って一冊を売って一冊を手元に置こうと」

「先生のお父様は本当に学者のような方なんですね」

「とと様こそは誠に知識人ですよ、ただ本を集めるではなく中もきっちり修めて居ますから

貴女を実家に連れて行ったらビックリしますよ、とと様の蔵書は蔵一つに収まりきらない

膨大な量があります…私はその中でも今この生活に必要だと思える物だけを抜き出して持ってきています」

…と言う割にその量は既に部屋の一角を占領する勢いだ。

八千代は少しばかり畑を約めてそこに小さな社と、新居という形を取ったが蔵書が増える勢いと

ネズミや虫などにやられては元も子もなしと高床でネズミ返しも施したような

結構な規模の家屋にしてしまっていていたのだが、それでもその本の重み、大丈夫かなと思う量。

千代は責める気は無いのだが、思わず

「先生は先生になるべくした生まれなんですね」

それに関しては八千代も思うところがあるらしく、少し天を仰いで

「私などが先生と呼ばれるに値するかはともかく、恵まれた生まれだとは思いますねぇ…」

「先生、武術なども教えて戴けませんか?」

八千代はそこで少し思い詰めたような、悲しい表情で

「「戦う」と言う事は死を早める事にも繋がりますよ、弟の甲も良く聞きたがるのですが…

思うようには生きられずとも、生きていられるだけで幸福と思える時もあるかも」

「そうかもしれません…でも、今まさにその生きるか死ぬかです。

それは畑だって蚕だって同じ、戦ってどうしようもないなら諦めも付くという物です」

「…確かに…生きる事その物が戦い…そして知が力なら力は理でもありますねぇ…」

そして少し思うところはあれども千代の思いをくみ取り微笑んで

「畑仕事には力も使います、体力も付けなければなりません、確かに

ただの女のままでは生き抜く事は難しいですね、承りましょう、次に実家に戻った時には

甲にも矢張り教えておくべきですねぇ…必要になるやも知れませんから…」

◆

「そっか、八千代もいい人を見つけたんだな」

美濃と近江と伊勢のどこか辺りの丘の上の杜とその家、罔象が熟々というと八千代は少し顔を赤らめて

「千代はまだ十三ですよ」

「その気は、あると言う事ですよね」

おっとりとなら喋られるようになった桜も追い打ちをする。

「いえいえ…私は居候の身ですから、思えばきちんと許可も取っていないような…」

「だってさっきから千代が千代がだよ?」

「…まぁそれは…でも改めて思いますよ、境遇も何も違う子…でも名前だけは隣の子…

私は知識人の子で本に囲まれつつ、祓いの力がありお二人に出会い…

なんと恵まれた物だろうと」

「…まぁ確かにな…、でもな、どんな生まれだろうとそれほどの力と知識への欲求、

いずれは何も無いところからでもこうなったと思うよ、少し早いか遅いかの差でさ…

八千代、お前は巡り合わせの中である意味選ばれてしまったんだよ」

「そういう物でしょうか…」

「…そんな風に、考えてしまうところが…八千代さん、貴女の…良いところでもあります」

そこへ茶戸が朝食を持って現れる。

もうあれから結構な時間が経った事もあり、流石に衰えが進む物の、狩りや畑仕事でも

力仕事は罔象が担当し、それ以外の世話や獲った獲物の血抜きや解体は桜がやっていた。

茶戸は少しずつ老いに合わせた過ごし方になって行く。

「ここもなぁ…引退場にしたはいいけど弟子が中々独り立ちしないのも居て…

中級以上を目指すならとりあえず一人でここまで来い、って言って…時々来るよ」

「この辺りであれば地方地方から余程大量の悪霊が流れてきません限り中級へ登る意志がある方なら

確かに良い試験にはなりますね、悪霊霊団はその後どうなったのでしょう、

私あれ以来会っていないんですよね、二代目頭領がやられたと言うだけで解散とはならないでしょうし」

桜と茶戸で配膳をしつつ

「そういえば…あまり聞かない…ですね…」

茶戸がそこへ

「弓様が初代頭領に体をボロボロにされても祓いきったと言われるのが

もう百年も前になりますか…八千代様が二代を倒した事でどこかで

大人しくしてくれれば良いのでしょうけど」

「うん…奴らについては読めないな…フィミカ様や十条の中でも稜威雌持ちを

やたらと敵視していると言う事だけは判るんだけど」

罔象も参加し、八千代がぽつりと

「まぁ…中級前後くらいの若い人達へのちょっかいは掛けない…

そのくらいの「あり方」は心得ていると信じたい物です」

「祖父や祖母がこの辺りで「弓様の仕事の整え」をしてそれより今は本当に穏やかな土地に

成って居ますけれど、悪霊となると少しくらいの祓いの気配は飛び越えますからねぇ

ここまで来る祓いの芽を摘まないとは限らない訳ですけれど、

でもそれを越えられないようでも行けないとも思うんですよ、厳しいけれど」

茶戸の言葉に皆が頷いた。

確かにそれで落ちる命があったにせよ、それも祓いの一面である。

「で、八千代はあたしらに会って近況報告をしに?」

「はい、それもあります。

後はあの泡立つ湧き水をもう一度汲みたいのと、その後鈴谷様の経過も知りたいのと…

後は実家に再び寄って挨拶とまた必要な本を借りに行こうかと」

「あたしらはあの辺離れて少し経つけど、居心地のいいところだよなぁ。

いいだけに祓いとしてはどうかって感じになっちまうのが玉に瑕だ」

「ええ…私もそれで巣だった訳ですし」

「…そういえば…鈴谷様のところへは、寄る余裕がありませんでしたねぇ…

一応…書状でやりとりはして…、引退は、認めて貰えましたけれど…」

「私も寄るまでの余裕はなくて書面でのやりとりだけなんですよね、

こちらから「きちんとお体対処されてはどうか」と言っただけに気になって気になって」

また左手を頬に当て目を伏せ頭を傾ける。

「そうだなぁ、判ったらでももうこっちにそんなちょくちょく寄ることも無いだろ、

手紙だけ寄越してくれよ、千代って子に悪いや」

八千代は顔を赤らめ

「ですからまだ…」

◇

「八千代様!」

四條院本家に出向き、鈴谷に会いに行くと物凄い歓迎振りだった。

そして、その側には子を抱いた女性が二人居る。

八千代はビックリして思わず

「あ…あのこれ…いえ、ひょっとして…」

「はい! 私の宝です!」

「双子ですか…!」

「はい! ここ数年養生や整えで…身ごもったことが判っても産むまでは…

生まれてももう少し様子を見て…と延び延びになって申し訳ありません!」

「いえいえいえいえ…もう本当に感謝は弓様に捧げてください」

鈴谷が中々頭を上げないので困り果てた八千代が続けて

「お子様の性やお名前などは…?」

鈴谷がにっこりと顔を上げ

「男の子と女の子とございます! 祓いの芽もあります!

しかし私も元々完全な女では無かった身、腹掻っ捌いて産みました、

初産と言うこともありますが…まだ二歳にも成って居ませんし、七つになったら

是非八千代様にと思っておりました、いま、その名を名付けてください!

屹度、屹度七つを越えて立派に育てます!」

もうなんだか圧倒されながらも

「良いのですか、私が名付けで…」

「他に誰が居るというのでしょう! あの人も貴女以外にないと言っていますよ!」

「あ…そういえば私旦那様にお目に掛かったこともないんですよね、今は…」

「尾張の方へ祓いにでていますよ、私の代わりに」

「と言うことは四條院の方です?」

「そうです、次代はないものと好き合っていましたがまさかの事で喜んでますよ!」

八千代が頭を下げて

「私としては幾分何気ない事だったんですよね、「見えてしまったのだから」と…でもそうですよね

人生に関わる大変なことなんですよね、安心したと共に少し若い頃の自分に叱ってやりたいですよ」

「初めてお目にかかった次の日ですよ、碌な自己紹介も何も出来ないまま

私も舞い上がってしまいましたし、お互い様と言うことで」

八千代が頭を戻しながら

「そう言って戴けると幾分気が楽になります、名付けですか…」

「是非に!」

八千代は考えた、考えに考えた、余りに考えたので流石に気持ちが舞い上がっていた鈴谷も

八千代の言っていた「幾分何気ない」の意味が良く判って悪いな、と言う気もしてきたが

生来頑固なので譲る気も無し。

悩みに悩んだ八千代は荷物から素早く筆記用具を取り出し、ひらがなで記して行く。

「男児「すばる」女児「さや」…字は「昴」でも和名類聚抄(わめいるいじゅしょう)に依り「須波流」でも

何か他の字を充てるのでも…せめて字だけは親である貴女様と旦那様で…

さやも「明」「清」の訓からですが…どちらも「さや」とただ読むにはキツいので同様に…」

少し自信なさげに八千代は顔を上げ

「…どうでしょう?」

鈴谷は明るい表情で

「戴きます! 「すばる」は元は「統まる」の転じた物、この子を当主にまでなれるように!

さやは折角です、読みにくいなどこの大和ではどうでも良いこと!

「明・清」から戴きますよ!」

と言って平伏す、八千代は少々燃え尽きたようにしつつ体勢を戻し

「良かった…頭を振り絞った甲斐が…それにしましても、確かに「人間万事塞翁が馬」

ということもありますが、せめて生まれた時にもその事を書いて戴ければ

罔象さんも桜さんも寄りましたでしょうに」

そこで流石に舞い上がり気味だった鈴谷も慎重に

「流石にそれは、彼女達に悪いです、例えその気は無くとも、例えそうは受け取らずとも

厭味を与えるという物でしょう」

意外に冷静なんだな、流石に四條院でも上位の祓い人…とそう言えば二度会ったきりの

鈴谷を改めて八千代は評価した。

また少し言葉が軽かったな、と八千代は心の中で反省しつつ

「とりあえず、この度は誠にお目出度う御座居ます」

そこは礼儀としてきっちりお互いが頭を下げた。

第四幕 閉

戻る 第一幕へ 第二幕へ 第三幕へ 第五幕へ進む