CASE:TwentyTwo

第四幕

宵は真っ直ぐ船底一つ上の層に回り、やや奥の方を見る。

猿ぐつわに後ろ手に縛られうなだれた年の頃は…結構若そうだが測りにくい、

それはなんと金髪の女性、服装もかつて会った事のある、そして見た事のある

イングランド…というか西洋の船乗りの服に準じているようだ。

女の船乗りって言うのも珍しいな、と、思うやいなや…

宵は愕然として邪魔な樽を飛び越えその女性の元へ、

怯えたその女性を先ずは抱きかかえ、抱きかかえつつ短刀で体の自由と、猿ぐつわを外す。

取り敢えず宵は落ち着くようジェスチャーで示し、少し考え

自分はこの船の関わりでは無い、と強調するように甲板部分を円状に稜威雌で切り抜き

落ちてきた甲板は手でうまく女性には当たらないようにして、

驚く彼女が差し込む日の光に眩みかけた刹那、お姫様抱っこで上甲板に跳ぶ。

既に船主達は「多少の密貿易くらい目を瞑っていたはずなのにどういう事なんだ」と

玄蒼の業者達に拘束され、波止場で詰め寄られている。

その様子を見て、宵は霊会話で…霊会話だと言語の壁はほぼなくなるので

(その言語で訳せない概念で無い限りは)そうして、呟いた。

『「そういうこと」でいいんだね?』

宵が微妙に保護した女性から外れた場所へ視線をくれる、

そこには船乗りの男の幽霊がまるでこの女性を守るという感じに憑いており、

そしてその宵の言葉に頷いた。

宵はその女性を降ろすと、女性は混乱した頭で先ず船倉に駆け込み

船長室である「挟みの間」に向かった。

面白い事にある程度の規模の船となると大体船乗りとしてのプロトコールというか

何か共通した仕様として馴染むのか大体一番立派な船室が船長の居場所で

逆側が…事務など…と言うようになっている。

女性はそこでいかにも頑丈そうな箱…船長が大事な物をしまう為に

小型で頑丈に作られた船箪笥…まぁ手持ち金庫の船乗り版があり、女性はそれを

開けようとするも、矢張りそこは金属での補強もしてあるし硬い木を使った船箪笥、

何か大事な書面でも持っていたようで必死になって開けようとして当然

日本語では無い、そして結構なスラングで罵りながら苛立っている。

なかなか活きのいい子だな、と宵は眉をひそめつつその言葉から何処の人かは判ったので

「そこを退いて、それ開けるから」

宵は話しかけたがオランダ語混じりの英語であった。

女性が心底ビックリして宵を見た、話の通じる…ちょっと分かり難いけど…

少なくともオランダ語と英語のちゃんぽんでこっちに意志を伝えようとしているのは判る。

改めて見る宵の姿、身長は自分より高く、さっきその胸に抱かれた時

女性だと言う事は判った、髪の毛から柑橘とかのいい匂いがした。

でも、女性らしい部分もありつつ、何かとても中性的な雰囲気、

海の漢のようなマッチョさでは無いが…いや、男だ女だ言う前に

なんか性別を超越しているような…それに近いと言えば天使…天使のような

そんな人だと感じた。

女性が何気に宵の言葉に従い少し避けると、鍵の部分目掛けて

また宵の見事な抜刀術で腰の刀を抜いて翻したと思えば、全てが終わっており

錠前部分がゴトンと床に落ちる、その断面は壊した物では無い。

紛れもない、鉄の錠前を鉄の剣で斬ったのだ。

呆然とする女性、宵はちゃんと西洋式のジェスチャーで「どうしたの?」

という表現をする、我に返った女性は棚を開けて書面を幾らか見て回るが

お目当ての物はないらしいのがその眉間のしわなど表情から判る。

ふむ、宵は通路から反対側の事務長室「知久(ちく)」へと入った。

ここにもちゃんとそれ用の船箪笥があり、三段ほどのそれの一番下は鍵になっている。

そこが開かない事を確認してから、宵は二歩退き、

今度は横一線で下の段から上の段へ鍵になっている部分だけを斬る。

女性が入ってきて、宵に先ずこう英語で話しかけた。

「貴女は何なの?」

「この街の守り…色々やってるけど、大体そんな感じ…それより中検めなくていいの?」

女性はハッとして船箪笥を検め、そして見つけたようだった。

それは航海日誌や何か正式な書面なんだろうなと言う格式張った紙、

そして畳まれたそれを開くと何かの絵図面のようであった。

「マカオに向かう途中嵐で暗礁か何かに舵をやられて…

気付いた時にはどこかの海流に乗ってたの…そうしたらこの船が…

救助に来てくれたと思ったら…」

女性の顔が憎しみに満ちて行く。

宵は彼女に短刀を渡した、普通に。

女性は確かに起きた出来事を、それを起こした船乗り達を憎んでは居たが、

眉一つ動かさず復讐をしたいのならすればいいと言う宵に少し戸惑った。

「ここは…この地方はちょっとばかり特別で、法のあり方が他の地域と違うのね、

今この案件は私に委任されている、貴女は明確な被害者だ、

彼らをどうしようと私は貴女に任せる。

それが「法の下での」正否など貴女の覚悟一つ」

いざそういう立場に置かれると彼女は怯んだ。

もう一つ、宵は言った。

「彼らはキリスト教徒では無いよ、異教徒だ、私も港の人達も…恐らく大半はね」

「貴女は…悪魔?」

「さぁね、ただ、貴女は今憎しみと戸惑いの狭間にある、

それが正しいか間違っているかなんて誰かが定めた事なんてどうでもいい、

貴女はどうしたい? 貴女にはそれを自分で決めるだけの理由がある。

いい?

憎しみが人を強くする事もある、これだけは刻んでおいて」

法の下の支配という物の考えは法を司る誰かに正否の判断を委ねると言う事でもある、

その女性には、自分でそれを決める、という判断は重すぎた。

だが、女性は短刀を手に一種覚悟を決めて船を下り、波止場の「彼ら」に向かう。

拘束された「加害者達」は怯えた、命乞いをする者もある。

言葉は分からないが彼女にも状況は判る、その逆を味わったからだ。

次の瞬間、女性は目に涙をため、深手にはならない程度の傷を

周りの人には判らない異国の言葉で加害者達に負わせていった。

「殺すほどの事はするつもりも、そんな度胸も無い」と言う事は港湾の誰もが判った。

宵には判る、被害者…死んでいったクルー達の名を一人一人上げ、

その人が刺されたり斬られたりした場所に戒めのつもりなのだろう、

同じように、ただし殺さない程度に加害者を責めた。

最後に、「父さんの分!」と叫び彼女に憑いた男性と同じ箇所に、

多分彼を殺したのだろう船長に少しその短剣を突き立てた。

力なく泣き崩れる女性に宵は近寄り矢張りオランダ訛りの英語で

「それでいいの?」

女性は首を横に振るのだが、これは「まだ足りない」という意味では無く

「もうこれ以上の事は出来ない」という拒否の意味なのが判る。

宵は港湾の者に…勿論日本語で

「どうしようか、こいつらは海賊行為の上その品物を横流し、と言うわけ、

流石にこの地域だけで全てを決めるには事が大きすぎる、何しろ相手は

遠いイングランドって国だ、外交問題に発展しかねない、とはいえ…

先ず嵐に巻き込まれ舵をやられて漂流のうえ潮に乗ってこの日本まで…

と言うのが発端だから…もう向こうじゃあ諦めているかも知れないけどさ」

港湾内で荷物持ち逃げの被害に遭いかけた業者が

「…確かに今までここまでの事は無かった、こいつらも魔が差したんだろうけどさ…

参ったな、お上をここに入れて見聞…とかは無しに願いたい…」

「じゃあ…大八さん辺りを筆頭に代表でこの船牽引しつつ江戸まで行って

報告するより無いね、船と人を集めないと…あと…」

そこで宵は未練たっぷりに

「折角流れてきた積み荷、幾らか買いたいんだよねぇ」

港湾関係者も聞き慣れない国の荷物…酒など色々…と言うのに興味があった。

「でも傷んじまってねぇかな」

「そこは私が検められるよ」

「よし、じゃあ…」

港湾の者達が手分けをしてそれぞれの仕事に取りかかり、

宵は犯人達の怪我を一応治してやりつつ

「傷跡は残させて貰うよ、した事をされ返した傷って事で頭に刻んで置くのね」

船乗り達も欲をかいたばかりに起こった出来事に沈んでいた。

◇

この街と地方を結ぶ船が二艘海に出され、密輸船を牽引すべく作業途中で

商人の中でも海外の者にそこそこ詳しい者が集められ、そこには大八も居た。

「この匂いは…「うぃすきー」かな、こちらは「ぶらんでー」あとは「わいん」」

「わいんてのは葡萄酒みたいな匂いがするなぁ」

「ああ…作り方が少し違うんだよ、葡萄酒みたいな甘い酒じゃ無いんだ」

「うぃすきーってのは?」

「麦なんかで作った酒だな、詳しい作り方は知らねぇや」

数人で積み荷に札で中身を確定して行く、宵は宵で他の荷物を検めながら

「ちょっとちょっと…銃もあるよ…これは…火縄じゃ無いな…」

空撃ちで動作させてみて

「なるほど、火花で火薬に火を付けるのか…今ひとつ利点が見えてこないけど…

こっちの箱はとすると…やっぱり…紙薬莢か…ふぅん…」

保護した女性はなんとなく宵が怖いけど頼れる人という感じでついて回っているのだが、

大八達のやりとりから聞き取れる単語、そして宵の動作などから

これが何であるのかという知識と仕組みを知っている人達…

文化はまるで違うのに、共通した価値観をある程度持つ人達だという事が伝わった。

女性から見れば相手は文化程度も何も判らない未知の人々だったわけだから

これによって少し安心した、少なくとも宵だけが頼れる人というわけでも無く

言葉さえ何とかなれば宗教的な事は別に少なくとも相互理解は出来る、そう安心した。

「お、煙草と…これは煙草を葉っぱで巻いた物か…があるなぁ」

宵の言葉に大八が気付いて

「おお、これは凄い、これも買わせて戴こうかな」

「私も江戸に居た頃ありんす国でちょくちょく吸ってた、

勧められたのを受け取るだけだったから、自分用に持ってみるかな」

「勧められたって…花魁にかい?」

「ええ」

大八が驚きの表情をする、ああ、そうかと宵は

「女好きなんだよねぇ、生来の」

「それにしたって花魁の勧めたキセルで煙草を吸うなんて早熟だな、お宵さんは」

宵はちょっと締まらない表情で

「いやぁ、オトナの世界だったw」

「まぁそれはそれとして…私を含むここの皆、それそのものの存在は知っていても

これらの相場となるとちょっと判らない、こんな量初めて見たからね」

「私もさ…どうしようかな…似たような品から舶来物って事で色付けて…」

商人と大八と宵で数人固まって紙に墨で臨時の相場を書き連ねて行く。

宵がその書き留めをやっているのだが、マカオで見た字のような、

でも少し違うような文字を連ねつつ、これは宵の配慮なのだと判るのだが、

宵はちゃんとそれらを先ず文銭で大きく、最終的な貨幣での数字を

わざわざアラビア数字とローマ数字でも書いていった。

女性にはそれで彼らが何をしているのかが判った、積み荷は一部を除き

賞味期限や使用期限のある物ばかり、彼らがそれを買う相談をして居ると言う事だ。

そして話が付いて、宵は女性から何か取引の書類を見せてと言われ渡すと、

宵はそこに筆で可成り綺麗に内容を理解した上で領収書を数枚書き上げ、

全員から手付け金を徴収すると女性の元へやって来てそれらを渡しながら

「この積み荷は貴女が相続すべき物、と言うわけで貴女から買うわ、

今は商談段階だから取り敢えず手付けでね、後でキッチリ全員…私含め揃える。

正直相場が判らないから本来の価値と見合わない部分があるかもしれないけれど

これだけの数、船を買えるだけはあるかも知れない、受け取って欲しいの」

女性は驚き戸惑うのだが、商人達も大八も、そして宵も微笑んでいる

初めての異国でいきなり海賊に遭ったかと思えば、全うに取引が出来るひと達に出会う。

正義と悪の解釈は違うけれど、確かに「信用」という物は築ける人達と出会ったのだ。

女性は安心して涙をこぼしそれらを受け取ると思いきや倒れてしまった。

女性には判らない、この国の言葉で皆が慌てているのだけが伝わってきて気を失った。

◇

その女性が目覚めるとどこかに寝かされていて、視界の端に宵や複数の…

白と赤の服を着た女の子達(に見えた)がいて向こうで何かをやっている。

床に座って、紙に何かを描いては何かはしゃいでいる。

そのうち一人が

「お宵さん、気付いたようですよ」

「おおっと、そうかそうか、じゃあ…」

また宵がオランダ訛りの英語で優しく

「身体に異常はない、乱暴もされていないようで良かったよ、

さて…私の名は…キノトイ…ああ、失礼、西洋じゃこんなの通じないや…

ファミリーネームは十条、ラストネームは宵…意味はブリリアントね、年は二十、

貴女が起きた事に気付いたこちらは「越」…この国で…この国の表音文字で

二文字の名前の女性には接頭語として「お」がつく、そちらで言う

「Ms」とか「Mrs」とおんなじような感じ…詰まりこの女性は「お越」二十二歳

こっちの子がお隅(すみ)十六歳、この子がお志摩(しま)十四歳、と」

女性は驚いて声を上げた。

「ええっ!? で…でも…」

「いや、本当なのよね…これ…」

先ほどまで四人が囲んでいた紙には「グレゴリオ暦」という横書きのアルファベットに

詰まり西暦が一年ごとに縦に並べてあり、そこに縦書きで何か判らないけど

およそ暦なのだろう年が「ここからここまで」という西暦に即した場所に配置され、

それぞれの誕生年だろうところにまた注釈でそれぞれの名前のアルファベット書きと

縦書きの…この国の言葉なのだろう物が添えてある。

まぁ誰の目にも明らかな物的証拠と言う物はないので信じるしかないのだが、

それによると確かに四人で話し合って「ここの生まれ」と言う事を

二つの暦の間ですり寄せたらしい跡が伺える。

「この国じゃ太陰暦でそっちは太陽暦よね、だから若干誤差があるかもしれないんだけど」

とはいえ、十年やそこらでそんなに大きくズレる物では無い事は女性も知っている。

「…乗員名簿…日誌とか…見た?」

「見た、でもそういう事じゃあないでしょ?」

宵は中々礼儀を知っている。

「私は…リンディス…ファミリーネームはファーン…十…五歳…」

身の丈もそこそこあって人種も異なるとくるともう見た目では判らない、

リンディスの年齢としての立ち位置はこの中で下から二番目と言う事になる。

釈然としない…というリンディスに宵が

「それで…ここの箱…中身はこの国で上から二番目に高価な金貨の束になった物、

ひと箱で千両…この国の一番小さい貨幣で言えば四百万文…と言っても

まだ分かり難いよね…そうだな…貴女がここまで連れてこられたあの船…

あれなら二艘に余る…外海も長く渡れるような頑丈なのなら一隻に余るくらいかな」

リンディスが顔を上げる、宵は微笑んで、でもしっかりとした目線で

「詰まり、リンディス、貴女には「帰る」という選択もある、ただしそれには

お上の許可と移動の許可と正式に他の国と貿易している専用の港まで先ず渡る事、

そこから自身が船長として船を指揮するなら人を雇って、

オランダ船に便乗するなら帰ってもそれなりの一財産でまぁ…贅沢しなきゃ一生

暮らせると思うよ」

「それ…どのくらい掛かる?」

「さぁ…私には何とも言えない、でも年単位我慢してくれないかな…因みにね…」

宵は地球儀を持ってきてまた気遣いが行き届いてリンディスのために

「ここが貴女の国…イングランド…積み荷からしても余り方々は回ってないようだから

大西洋を南にこう…アフリカを南回りに来て…ここがインドだね…因みに

この国は古くからペルシアやインドの一部…貴女も通ってきただろう

マレー半島…この辺りとは物の出入りもあったのよ、ペルシアとかインドとかは

今「清」と名乗っている国を介して陸伝いだけどね…そしてこの…日本はここ」

リンディスはマカオを目指して航行中マレー半島沖…恐らくはマラッカ海峡あたりで

天候と暗礁で舵をやられたのだろうと推察されるので、いったい何千マイル

流されたというのだろう!

「例え貴女達が最初に出会った船が海賊だったとしても、このまま潮に乗り続けたら…」

宵は指で海流を示す。

リンディスはゾッとした、そこは太平洋のど真ん中、何も無い、

或いは北に何処までも流されて船は冬の氷に阻まれて二進も三進も(にっちもさっちも)

行かなくなっていただろう、幸運なのか不運なのか、物凄く複雑そうな表情をした。

「貴方達を襲った彼らも…船員達が長い漂流で弱っていなければ…普通に

救助したと思うのよね、運命は残酷だわ」

リンディスはうなだれてまた布団の上に仰向けに寝る…のだが…

「父さん!!??」

彼女の頭側の方で心配そうに娘を見る父の…でもそれは…生きた生身の人間の姿ではない

と言う事だけは判る、生気がないが半分虚ろに娘を心配する父の死んだ時の姿がある。

この一言に宵とお越も驚いた!

お越にとっては言葉は分からずとも見えるはずのないものを見た驚きは伝わる。

「待って待って待って!! リンディス、貴女…見えるの!?」

宵が割り込んできて父とリンディスの間を指で行き来させる。

「見える…でも…やっぱり父さん、もう死んで…」

宵はジェスチャーもこう言う時は西洋式になり

「…なんて事! 海を越えた向こうに祓い(purificationと言った)の才能と会うなんて!」

「祓い…? でもそれは…」

「面白くない表現でしょうね、悪を前提とするわけだから、でも

本来死ねばそれまで何があったとて基本逝くべき場所に逝かねばならない筈の魂が

現世に止まっているわけだから、それを本来そうあるべきようにする力だと理解して」

リンディスは悲しい表情で父を見つめる、父も悲しい目で娘を見つける。

「彼は今まで散々貴女に声を掛けて「霊の言葉はそのままでは生きた人に届かない」

と言う事を悟っている、今…貴女に「聞こえて通じる」ようにしてあげる、

これには言葉の壁なんてない…あ…」

宵は混乱しそうになりながらも振り向いて後ろの三人に

「お越さんは自分で詞を使って、お隅とお志摩の二人は私が今掛けるから」

そして宵が両手の指先を口元へ持ってきて何かを呟くと、その指先が

日の傾いて薄暗くなってきた部屋の中で青く光った。

リンディスが驚く、そして自分の額に片手の光が乗せられる、

もう片手の光を自分に乗せて光を失った指先に分けて、若い二人にも同じように。

お越は青と言うよりは緑に近い色で、余り光の程度は強くないが

それを自分の額に当てている。

霊会話になる為、以降言語の壁もないので何語だとかも関係ない。

『やっと日本語で話せるわ…御免なさいね、分かり難かったでしょう』

『いえ…オランダとは行き来があるから…』

お越がリンディスの父へ

『そういう訳です、この会話、聞こえますよね? もう通じますよ』

父の表情に少し希望のような物が見えた。

『…リンディス、お前が船乗りになりたいというのを父さんも母さんも反対した理由

判ってくれたね?』

『…判るけど判りたくない…! 私だけ故郷かインドに住んで…

無事に帰ってくるかも判らない父さんの帰りを待つなんて…

今みたいになったら…私永遠に貴方が帰る事を待ち続ける事になるわ!

そんなのはイヤ!』

『でもそれで…最悪の事にはならなかったが…こうして異国の地で

お前は一人っきりになってしまった』

『それでも私は…死ぬまで父さんを待ち続けなくても…全てが判った…

受け入れたくないけど…今こうしてヨイに人と霊との通訳をして呉れる人が居て…

こうして…もうそれは受け入れるしかないって思える…!』

本音を言えば受け入れたくはないだろう、誰もが判る、でも、

果てしない距離を旅して、その結果に死別したのだという経験は、その覚悟だけは

受け入れなければならないこと、この時代に於ける航海とは、そういう危険を伴う事

それは骨身に染みたかどうかはともかく、覚悟はしていた、それが伝わる。

距離も立場も違うとは言え、お越もお隅もお志摩も売られたのではなく

「拐(かどわ)かされて売られる」最中で宵に助けられた立場だけに半分は良く判る、

三人ともその時に親も殺されているし、若い二人は感極まり静かに泣き出した。

お越はもう二年ほど経つので流石に全てを受け入れて居たし、

少し軽い、余り深入りもしないけれど、でも人の心の深いところにも

優しく触れてくる宵のお陰でだいぶ立ち直っていた。

そこへ敢えて宵は普通の会話、日本語で小さくこぼした。

「参ったな…この子欲しいわ…」

お越は二重三重の意味は取り敢えず置いておいて

「そうですね、結構はっきり見えているようですし…切っ掛けは何だったのでしょう

おっとさんに守られていたからでしょうか」

「そういうトコだろうね…、守られる内に開眼した…自分の身に起こった事を

受け入れようとする心意気もある…死の恐怖に立ち向かう意志がある…

そして必要以上に傷つける事を戸惑う心もある…欲しいなぁ…」

お隅とお志摩はまだ開眼にも達していないので、宵がどんな職業に就こうとも

身を立てられるよう料理以外のあらゆる事を教えていたし、お越もそれに料理で

貢献していた、因みにお越は宵がレシピだけは知っている事でそれを再現したりするのに

結構な料理の腕前であった。

若い二人にとっては何か凄い人が現れたな…と言う感じ。

特に嫉妬は湧かない、人それぞれ得手不得手はあってそれぞれに違う物さと

良く宵は言っていたし、そして確かに宵は料理が下手くそでお越に頼りっきりである。

父と娘は暫く話し込んでいたが、そのうち矢張り出てくるのが「今後の身の振り」である。

父としては英国本国か、中継地のインドで腰を落ち着かせ、商学を修めて欲しい旨を、

娘はそして一年でも何年でも掛けてそれらの地へわざわざ一人きりになりに行きたくはない

ここで宵達の協力を得て商人になる事だって出来る、あるいは…

海難で無くなったヒトを弔う「祓い」もいいかもしれないと言い出した。

成る程確かに、宵は良くリンディスの面倒を見ているし、ちゃんと異境の地で

真逆の立場の娘に対して中間的立ち位置であろうとしている。

信用に足る人物だと言う事は父にも判っていた。

最初に娘が詰め込まれていた樽に何とか介入して倒し崩させた父、

そして娘は外へ助けを求め、その微かな気配と父の存在にいち早く気付いた宵、

確かに、娘にとっては故郷もインドも特に思い入れはあるまい、

娘の選ぼうとする道、それも、悪くない。

その流れで宵は霊会話で再び、そして父に向かい綺麗な座礼で

『娘さんを私の元へ置かせてください、私も商家の生まれ、商人として育てるもよし

祓いとして育てるのにも、一人前にして見せましょう』

跪いたり地面に座ってからの礼は方々の国で何度か見た事がある、

でもそれらとは違う、この国の人々の「座る」という行為は椅子ではなく

床に対して、ごく自然にあるあり方なのでそこからの礼もまたごく自然で、

それでいてとても綺麗な姿勢で動き、精神性を感じる。

父は少し考えて

『リンディス、それでいいのだね?』

『生きている時間を…少しでもキチンと使いたい』

父はその場に座り、宵に倣って宵に頭を下げ

『では…娘をどうか宜しくお願いします』

『承りました、どうぞお顔を上げてください』

父が顔を上げると、宵は手を差し出していた。

取引成立の握手である。

両手でしっかり応えるリンディスの父に、宵も両手で応える。

そしてその魂が昇華して行くのが判る。

『リンディス、お前にとってこれからの人生が良い物である事を信じて居るよ』

リンディスは深く頷いてそれに応えた。

そして父は、心残りをすっかり無くして逝くべき場所に逝った。

すると宵が芝居がかった通りのよい声で

「お手を拝借ゥ」

すると四人全員がさっと両手を構え

「いよ~~ォっ」

一斉に、綺麗に一回だけの拍手をして、宵が

「有り難う御座いました」

と、リンディスの父が居たところに全員綺麗に礼をした。

何が起こったか判らないけれど、これも何か必要な事なのかなとリンディスが思っていると

『ああ、これはお宵さんの気持ち次第、今のは貴女を預かるなんて大きな

約束事だからやったってところ、いつもいつもやるわけじゃないの』

奇妙な風習に見えるだろうな、とお越も思っていたので(やったりやらなかったりだから)

そろそろ効力の切れそうな霊会話でリンディスにそう言った。

そ、そうなんだ、リンディスは戸惑いつつ

『私にこの国言葉を教えて欲しい、文化風習全部』

宵がそれに対して

『私にも英語を教えて、その文化もね…特に楽器や音楽に興味あるなぁ』

『お宵さんもとことん伊達に余念がないですねぇ…』

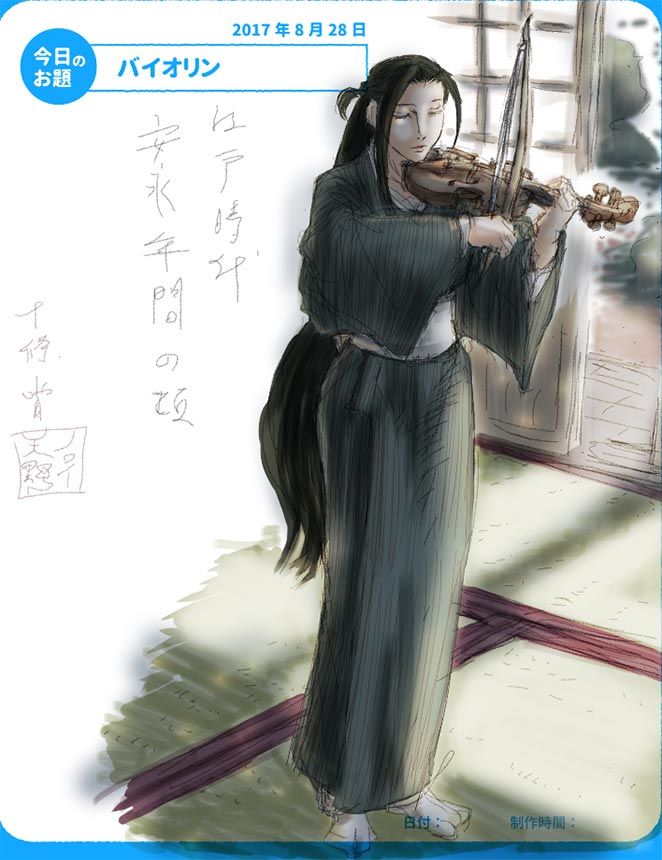

『胡弓や清の国の胡琴(二胡)みたいだけどもっとだいぶ違う…

なんかこんな風に(と言って首に挟んで左手で差さえ、右手の弓で弾く動作をして)

弾く奴とかあるらしいんだよね、興味あってさ』

『バイオリンなら…荷物に残っているかも…楽譜も』

リンディスが言うと

『ほうほう、バイオリンっていうのね、他にも色々気になるのがあるのよ』

宵は気分を上げてきて興味津々という感じにワクワクする。

散々何だかカッコイイ女性と思って居たら何だか結構道楽者っぽくもある、

リンディスがちょっと理解の追いつかない表情をした。

『ほら、彼女呆れてますよ? 黙って仕事していれば五分も透かぬ姿なのに』

リンディスがそのお越の言葉に?を浮かべ

『「五分も透かぬ」ってどう言う表現?』

『ああ、いけない、私まで宵さんの江戸弁が移ってしまったわ…

「非の打ち所のない」って言う事です、そうは思いませんか? おリンさん』

リンディスは思わず

『少し思った…』

宵は照れたように決まり悪く頭を掻きながら

『やぁ…これは手厳しいな、参った…おリンさんって呼び、いいね、

日本で暮らすならその名もそれっぽくした方が簡単だし、元の名に沿っている、

後でどんな字を充てるか一緒に考えましょ』

『どんな字を充てるって…』

宵はにっこりして

『覚悟してね、話すのは簡単な言葉だけど書くとなると途端に難しいからw』

リンディスはちょっと身構え緊張した。

◆

時は着々と進み行き、海賊行為を行った樽廻船は玄蒼からの船二隻による牽引で

残る荷物と犯人達、玄蒼代表と、更に宵からの紹介状で実家に寝泊まり出来るように

手配して、一度は江戸を味わって、もしなんなら実家を拠点に江戸に住んでみては…

という思いも込めて「お倫」と共にお越もお隅もお志摩も全員江戸にやった。

お越は最後まで渋ったのだが、当時でも世界最大級の都市である、

一度は行ってどんな街か体験して欲しいと説得し、送り出した。

それにお倫にも同性の付添がいた方がいいだろうと言う配慮もあった。

お越がまとめ役、お隅とお志摩は同世代ということで。

宵は掃除には戻りつつ、基本港から天照院に居るという感じで

祓いの仕事以外では港湾管理と、天照院裏と山桜神社裏手の畑の世話に費やした。

「お主も落ち着きのない奴じゃの、常にどこかで何かをして居る」

昼時に天照院でお昼を戴きながら…勿論リンディス…お倫から買った船荷の一部や

それ以外にも長崎から堺経由で入ってきた物などもほぼ毎日お土産に

宵はこの日ももう痛みかけで投げ売り状態だった輸入菓子を手に入れ、

後で怒られようと祓いで多少新鮮さを巻き返し、

はとほるに「食べる前に少し火であぶっておいてね」と言って渡したりしていた。

「いやぁ…やれる間に出来ることは何でもしておきたい質なものでw」

「まぁ、確かに祓いは祓いだけやっておれと言うわけではないが…」

部屋のあちこちにある書物、酒、楽器、煙草盆(マッチと灰皿を兼用したような小さな火鉢)

もうなんだか宵の巣になり掛けた部分もある。

「申し訳ないです、五人所帯になる事までは予想外だった物で」

「それにしても…」

フィミカ様が部屋の物を見る、舶来物が半分で見た事もないような物も多い。

「なんじゃこのやたらと弦の多いのは」

「インドの方のシタールですね、私もちゃんと習ったわけじゃ無いんですが」

といってシタールを手に取り「インド的節回し」みたいな物は伝手の伝手の伝手

くらいでしか知らない物の、それっぽい節を弾いてみたりする。

「…ふーむ、不思議な音に節じゃな、中々に面白い」

フィミカ様も常識的に宵を叱ったりするかと思えば、「いいな」と思えば

割と直ぐに絆されたりもしたりして、また宵も本場の人から本式に習ったわけでも無いが

大体音を出せば「その楽器にとっていい響き」という物もある物なので我流ながら

なかなか演奏も悪くなかったりする。

道楽者めいているようで、黒っぽい(玄人はだしな)宵は何だかんだ「多趣味」と言う事で

どんどんその本領を発揮していった。

第四幕 閉

戻る 第一幕 第二幕 第三幕 第五幕へ進む。